《你一直給我兒子開立 Adderall,這會害死他》

作者:Kermit Cole

發布日期:2013年2月3日

《紐約時報》在一篇異常冗長的頭版文章中,記錄了一位受歡迎的學生會主席、運動員及有志成為醫學生的年輕人從被診斷為注意力缺陷多動障礙(ADHD)、到對 Adderall(治療 ADHD 的藥物)上癮、再到出現精神病症狀,最終自殺的過程。

溺斃在處方的洪流中 Drowned in a Stream of Prescriptions

作者:Alan Schwarz

發表日期:2013年2月2日

維吉尼亞海灘 — 每天早晨,Kathy Fee 開車上班經過 Dominion Psychiatric Associates(自治精神醫療聯合診所)那棟不起眼的磚房時,都會屏住呼吸。

她的兒子 Richard 曾在那裡拜訪一名醫生,並獲得了 Adderall 的處方,這是一種基於安非他命的藥物,用於治療注意力缺陷多動障礙(ADHD)。她曾在停車場裡告訴 Richard,他根本沒有 ADHD,無論是孩童時期還是現在,作為一名24歲的大學畢業生,他正在對這種藥物形成危險的依賴。她的丈夫 Rick 也曾在那棟樓裡懇求 Richard 的醫生停止給他開 Adderall,並警告說:「這會害死他。」

2011年,Richard 變得狂躁妄想,並在精神病院待了一週後,還是回到那裡與他的醫生見面,並再次獲得了為期90天的 Adderall 處方。兩週後,當處方過期時,Richard 在臥室衣櫃中上吊自殺。

Richard Fee 的故事,一位運動能力出眾、受人喜愛的大學學生會主席和有志醫學生的悲劇經歷,突顯了在 ADHD 治療過程中的廣泛系統性失敗,正如許多醫生和專家所指出的那樣。

像 Adderall 這類藥物能顯著改善患有該疾病的兒童及其他人的生活。然而,這些藥物帶來的高度專注效應,使越來越多的青少年和年輕人假裝症狀,從而獲得這些具有高度成癮性且帶有嚴重心理危險的藥物的穩定處方。這些行為得以實現,部分原因在於某些醫生忽視既定的診斷程序,機械性地續開處方,且花在患者身上的時間太少,無法準確監控副作用。

Richard Fee 的經歷涵蓋了所有這些問題。通過與朋友和家人的對話以及對詳細醫療記錄的審查,我們看到這是一位聰明且表達清晰的年輕人,一再對醫生撒謊,醫生們匆忙地下診斷,精神科醫生在明知他日益上癮和精神崩潰的證據下,仍然繼續開藥,甚至增加劑量。

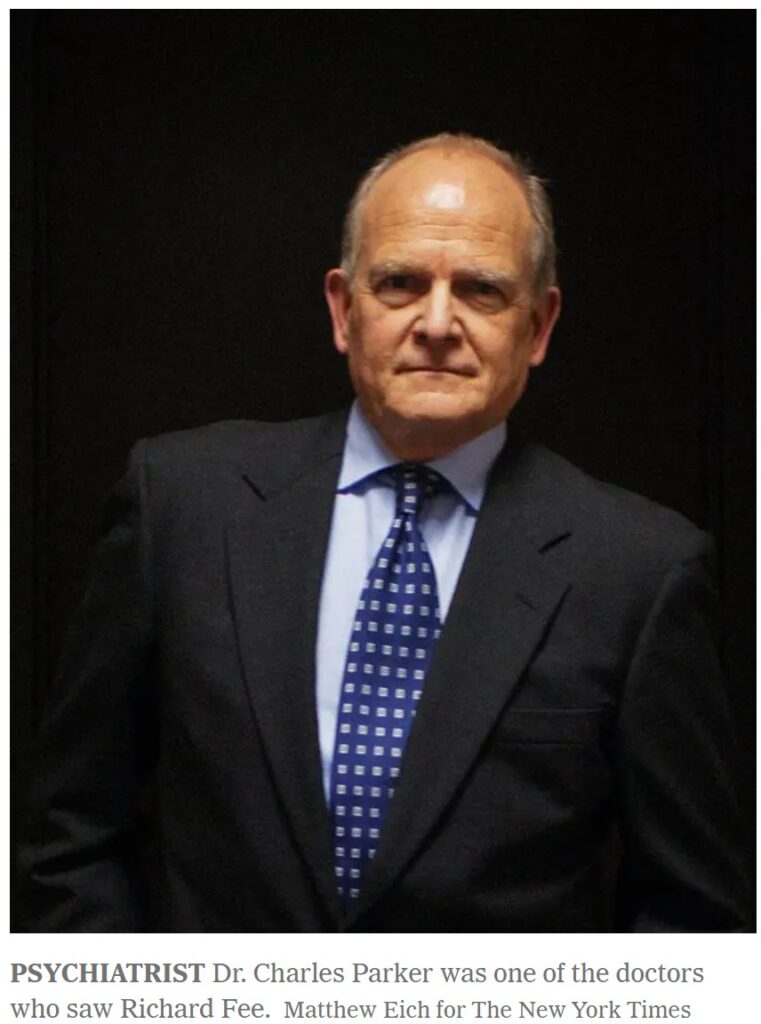

很少有人濫用興奮劑後演變成精神病或自殺成癮者。但即使是 Richard 的一位醫生,Charles Parker 博士,也將他的案例稱為 ADHD(注意力缺陷多動障礙)治療失敗的一個典型教材,尤其針對年輕成年人。Virginia Beach 的精神科醫生 Parker 博士表示:「我們國家在診斷和藥物管理方面犯下了重大錯誤。我認為這是一種對信任的背棄。公眾應該大聲說這完全無法接受,並轉身離開。」

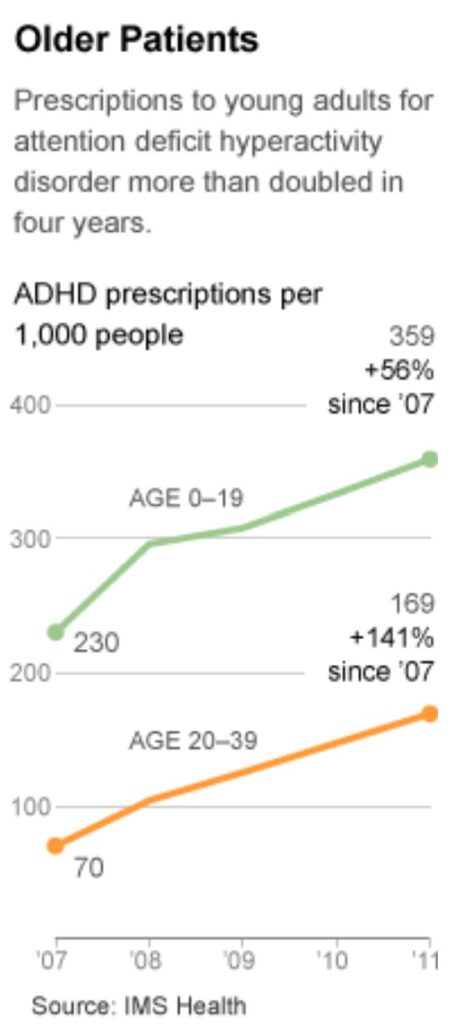

年輕成年人是服用 ADHD 藥物增長速度最快的群體。根據數據公司 I.M.S. Health 的統計,2011 年美國 20 至 39 歲群體每月開立的 ADHD 處方達 1400 萬,幾乎是四年前 560 萬的兩倍半。雖然這一增長通常被歸因於患有 ADHD 的青少年成長為成年人,並伴隨著成人 ADHD 認知的增加,但許多專家警告說,聰明的大學畢業生,在擺脫父母監管後,可以合法且輕易地從樂意開藥的醫生那裡獲得興奮劑處方。

“在這過程中的任何一步,都有人可以幫助他——但他們只是一直發藥而已,”Richard 的父親說。強調自己無意對涉及的任何醫生提起法律訴訟,Mr. Fee 表示:“人們必須知道,孩子們正在外面獲得這些藥物並上癮,而醫生們正幫助他們做到這一點。”

•

“…當他上小學時,他坐不住,愛做白日夢,但成績是A。他一直都是A-B的學生,直到大學中期,才開始變得心不在焉,讀書時注意力游移。他從來不用學習。如今,沒有藥物的情況下,他的大腦大部分時間都在思考,他拖延,做多項任務,但無法及時完成。”

—— Dr. Waldo M. Ellison

Richard Fee 初次評估

2010年2月5日

•

Richard 的父母表示,2009年底搬回家後不久,他就開始行為反常。他幾天不睡覺,從熱情開朗變得暴躁無常,並且不斷在筆記本上強迫性地寫字。他的父親在試圖將 Richard 加入他的健康保險政策時,得知 Richard 正在服用 Vyvanse 治療注意力缺陷多動障礙(A.D.H.D.)。

Richard 向父親解釋說,前一年他在準備醫學院入學考試時,集中注意力有困難,因此去看了一位醫生,並得到了診斷。他的父親對此感到驚訝。從幼兒園到高中,Richard 從來沒有表現出任何 ADHD 的症狀,甚至還獲得了北卡羅來納州格林斯博羅學院的全額學術獎學金。Mr. Fee 也對兒子每天服用安非他命治療一個他可能並不具備的病症感到擔憂。

“醫生不會給我任何對我有害的東西,”Mr. Fee 回憶起那天兒子所說的話。“我不是在街角買藥。”

Richard 第一次接觸 A.D.H.D. 藥物,和許多人一樣,是在大學裡。他的朋友說他是典型的本科生用藥者——當他需要完成一篇論文或臨時抱佛腳準備考試時,一顆 Adderall 膠囊能讓他集中精力、目標明確,持續六到八個小時,必要時再來一顆。

Richard Fee 曾在維吉尼亞海灘的 Dominion Psychiatric Associates(自治精神醫療聯合診所)接受 Dr. Waldo M. Ellison 的治療。在觀察 Richard 並聽取他對專注力問題的抱怨後,Ellison 醫生診斷他患有注意力缺陷多動障礙(ADHD),並為他開立了興奮劑 Adderall。

圖源:Matt Eich, 《紐約時報》

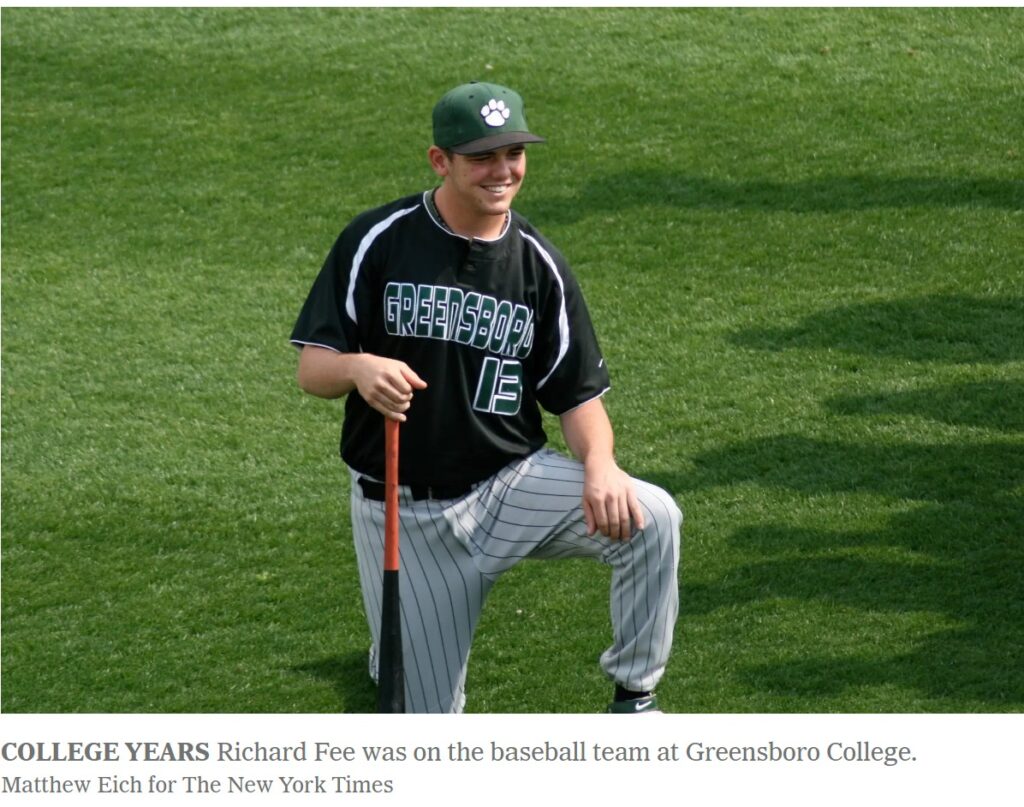

Richard 的朋友們在採訪中回憶說,當時有很多同學持有處方或私藏藥物,並願意分享,因此猜測他從哪裡得到藥物毫無意義。他在校園裡非常受歡迎——他是二年級的班長,並且是棒球隊的一壘手——大家甚至懷疑他是否需要支付通常的每顆5或10美元的價格。

「他會拖延到最後一刻,然後才吃一顆藥來準備考試。」Richard 的朋友 Ryan Sykes 說。「到了後來,他甚至說如果沒有 Adderall,就無法完成任何事。」

各種研究估計,有8%到35%的大學生服用興奮劑藥丸來提升學業表現。很少有學生意識到,哪怕只從朋友那裡接受一顆有處方的 Adderall 藥丸,也是一種聯邦犯罪。由於 Adderall 及其興奮劑類藥物具有高度成癮性,根據美國藥品執法局(DEA)的分類,它們屬於二級管制藥品,與可卡因同屬一類。

「大家對這件事的態度非常隨意。」Richard 的朋友 Chris Hewitt 談到學生們對這種藥物的態度時說。「大家會問:『有人有 Adderall 嗎?我今晚要學習。』」Hewitt 現在是格林斯博羅的一名小學教師。

2008年,Richard 以優異成績獲得生物學學位後畢業,並計劃申請醫學院,於是留在格林斯博羅準備入學考試。朋友們說,他記得 Adderall 在大學時期幫助他集中注意力的效果,因此他預約了附近的 Triad Psychiatric and Counseling Center(Triad 精神病與輔導中心)。

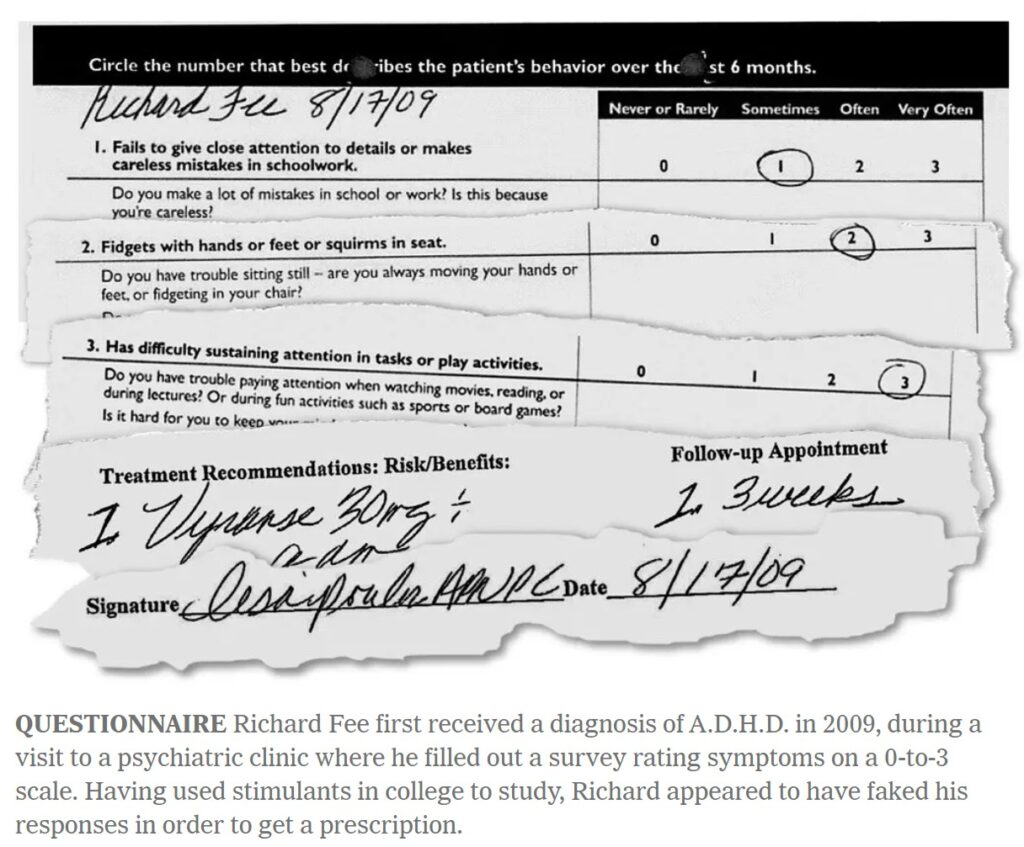

根據 Richard 去世後其父母獲得的記錄,Triad 的一名執業護師詳細記錄了他無甚特別的醫療和精神病史,隨後記錄了他對「組織、記憶、注重細節」的抱怨。她將他的言語描述為「清晰」,思維過程「目標導向」,注意力「集中」。

Richard 填寫了一份 18 道題的調查問卷,針對各種症狀按 0 到 3 的等級進行評分。他的總分為 29 分,這使得執業護師診斷他為「注意力缺陷多動障礙,注意力不集中型」(A.D.H.D., inattentive-type),這是一種沒有多動症狀的 ADHD 類型。她建議每天服用 30 毫克的 Vyvanse,為期三週。

對 Triad 醫療機構進行的電話和傳真查詢未獲回覆。

一些醫生擔心,A.D.H.D. 問卷旨在協助和標準化收集患者的症狀,但如今卻被用作診斷的捷徑。C. Keith Conners 是一位長期從事兒童心理學的專家,他開發了一種與 Richard 所用的類似的流行量表,他在一次採訪中表示,像這樣的量表「強化了快速且粗略診斷的傾向。」

Conners 博士是杜克大學醫學中心精神病學與行為科學的榮休教授,他強調,在正確診斷 ADHD 之前,必須進行詳細的生活史記錄,並且需要追蹤其他資訊來源——例如家長、老師或朋友——以了解患者問題的細微差別,排除其他疾病。受訪的其他醫生表示,他們不會在患者的首次就診時開立處方,這樣做的目的是防止症狀造假。

據 Richard 的父母所說,直到大學期間,Richard 都沒有精神病史,甚至沒有任何問題的跡象。在本文採訪的十幾名 Richard 的高中和大學熟人中,沒有人表示他曾表現出或提到過與 A.D.H.D. 相關的行為——當然也沒有他在 Triad 問卷上報告的「丟東西」和「難以等待輪到自己」這些症狀,這表明他可能假裝或至少誇大了症狀以獲得診斷。

肯塔基大學的教授兼研究員 David Berry 表示,這種情況既不罕見也不難實現。他是 2010 年一項研究的共同作者,該研究比較了兩組大學生——一組有 A.D.H.D. 診斷,另一組則被要求假裝症狀——以檢驗標準的症狀問卷能否區分這兩組人。結果顯示,他們無法區分。

「對大學生來說,」Berry 博士在採訪中說,「顯然,某些人想要偽裝 A.D.H.D. 的話,所需的資訊並不多。」

Richard Fee 在當地的 Rite Aid 藥房幾小時內就拿到了他的 Vyvanse 處方藥。三週後,他再次見了那位護師,並報告稱注意力非常集中:「讀了書——讀了 10 本!」護師的筆記中寫道。她將他的劑量增加到每天 50 毫克。又過了三週,Richard 給護師留言,要求將劑量提高到 60 毫克,這是正常成人劑量的上限,她在他的病歷上寫道:「好,重寫。」

Richard 當天下午就拿到了這個處方藥。這是他在 43 天內的第三個月的藥量。

「該患者是一名23歲的白人男性,來此是為了續開 Vyvanse(唯萬施)的處方——最近在北卡羅來納州開始服用此藥,因缺乏動力和失去幹勁。現在搬到這裡,想要續開處方。」

——《紐約時報》

Dr. Robert M. Woodard

關於 Richard Fee 的筆記

2009年11月11日

Richard 在 2009 年 MCAT(醫學院入學考試)中的得分過低,無法進入頂尖的醫學院。儘管他開始服用 Vyvanse 來提升專注力和目標感,但藥物的副作用開始顯現。他的睡眠模式越來越混亂,情緒逐漸低落,於是他搬回維吉尼亞海灘與父母同住,並尋求當地醫生續開處方。

一位朋友推薦了家庭醫生 Robert M. Woodard 博士。Woodard 博士聽取了 Richard 關於 Vyvanse 對其 ADHD(注意力缺陷多動障礙)效果良好的描述,診斷他為「其他不適和疲勞」,並續開了一個月的處方。他建議 Richard 之後去 Dominion Psychiatric Associates(自治精神醫療聯合診所)看專業精神科醫生——該診所距離 Fee 家只有五分鐘步行路程。

根據當地居民所說,Dominion Psychiatric 是維吉尼亞海灘最知名的精神科診所之一,擁有八名精神科醫生和近 20 名治療師。該診所最有名的醫生之一是 Waldo M. Ellison 博士,自 1974 年起開始行醫。

在採訪中,Ellison 博士的一些患者及其家屬描述他非常快就能診斷 ADHD 並開立藥物。附近諾福克的 Sandy Paxson 表示,2008 年她帶著 15 歲的兒子因焦慮問題去看 Ellison 博士;Paxson 回憶道,在短短幾分鐘內,Ellison 博士就說她兒子患有 ADHD,並為他開了 Adderall(阿得拉)。

「我兒子說:『我喜歡這種藥帶給我的感覺。它幫助我專注於學校,但並沒有緩解我的焦慮,而這才是我需要的,』」Paxson 回憶道。「所以我們回去找 Ellison 博士,告訴他藥效不佳,問他還能開什麼,他基本上告訴我我錯了。他基本上告訴我我不對。」

Ellison 博士在 2010 年 2 月 5 日首次與 Richard 在辦公室會面。他收集了 Richard 的病史,聽取了他對注意力問題的抱怨,注意到他不停敲打手指,並診斷他患有 ADHD,症狀為「中度或功能困難」。根據 Dominion Psychiatric 的記錄,那次就診並未提到使用任何 ADHD 症狀問卷來確定具體困難或治療策略。

在 47 分鐘的會面結束時,Ellison 博士開立了常見的初始劑量 Adderall:每天 30 毫克,為期 21 天。八天後,當 Richard 還有 13 顆藥時,他的處方被續開為 50 毫克,為期 30 天。

在 2010 年剩餘的時間裡,Richard 繼續與 Ellison 博士見面,通常每次約診不到五分鐘,都是為了續開 Adderall。記錄顯示,他只接受了被一致記錄為「藥物管理」的服務——這是對藥物效果進行快速評估的專業術語——而沒有進行專家普遍認為是 ADHD 治療重要部分的傳統談話療法。

他的 Adderall(阿得拉)處方一直是速效型的,而不是不易被濫用的緩釋配方。

•

「患者對藥物反應良好,情緒平靜,專注並能完成任務,將於三個月後回診。」

—— Dr. Waldo M. Ellison

關於 Richard Fee 的筆記

2010年12月11日

•

無論 Richard 跟醫生說了什麼,他的父親表示,在他回家第一年期間,Richard 絕不算是情緒穩定或平靜。

他幾週內就耗盡了一個月的 Adderall,整夜不睡覺,讀書並在筆記本上狂寫,有時甚至爬出臥室窗戶,坐到屋頂上對著月亮和星星自言自語。當藥物用完時,他會一連睡上 48 小時,然後再待在房間裡 72 小時不出來。白天他會覺得燥熱,於是脖子上纏著冰袋走來走去——即便在寒冷的天氣裡,他也會通過跳進 52 度的後院泳池來降溫。

隨著 Richard 失去一連串工作,家中的緊張氣氛也越來越重——尤其當話題轉向 Adderall 時——Rick 和 Kathy Fee 開始更多地研究 ADHD 藥物的副作用。他們了解到,興奮劑在緩解經典 ADHD 症狀中的衝動和注意力分散方面效果卓著,但它們也會引起失眠、血壓升高和體溫上升。美國食品和藥物管理局(FDA)在包裝上的警告還指出,這些藥物有「高度濫用潛力」,以及精神方面的副作用,如攻擊性、幻覺和偏執。

2006年發表在《藥物與酒精依賴》期刊的一項研究指出,大約10%的青少年和年輕人濫用 ADHD(注意力缺陷多動障礙)興奮劑後會對其上癮。根據2006年發表在《美國精神病學雜誌》上的一項研究,即使在醫生監督下正確使用這些藥物,約每400名患者中就有1名可能出現精神病行為或自殺念頭。因此,儘管絕大多數興奮劑使用者不會經歷精神病症狀——醫生甚至可能在數十年的謹慎執業中從未遇到過這樣的情況——但專家承認,龐大的處方數量每年仍導致數千例這樣的病例。

當 Mrs. Fee 注意到 Richard 在電腦攝像頭上貼膠帶時,他告訴她有人在監視他。(他還在手指上貼膠帶,以免留下指紋。)他把自己從家庭照片中剪掉,對著電視說話,並在情緒激動時變得越來越暴力。

Richard Fee 是格林斯博羅學院棒球隊的一員。

圖源:Matthew Eich,《紐約時報》

12月下旬,Mr. Fee 驅車前往 Dominion Psychiatric(自治精神醫療聯合診所),要求見 Dr. Ellison,但 Dr. Ellison 解釋說,聯邦隱私法禁止與任何成年人患者的家屬討論病情,即使是與患者的父親。Mr. Fee 表示,他曾試圖詳細說明 Richard 的怪異行為,因為他認為 Richard 沒有向醫生透露這些細節。

「我不能跟你談,」Mr. Fee 回憶起 Dr. Ellison 當時告訴他。「我曾經和另一個家庭談過,坐下來和他們討論,結果被告上了法庭。除非你兒子跟你一起來,否則我不能和你談。」

Mr. Fee 說,他準備離開時,清楚地記得曾警告 Dr. Ellison:「你如果繼續給我兒子開 Adderall,你會害死他。」

Dr. Ellison 多次拒絕對 Richard Fee 的情況發表評論。他的診所記錄與其他涉及醫生的記錄一樣,根據維吉尼亞州和聯邦法律,由 Mr. Fee 獲取,這些法律允許去世患者的合法代表像患者本人一樣取得醫療記錄。

2011年年初,Fee 夫婦說服 Richard 去看心理學家 Scott W. Sautter。他的記錄中提到了 Richard 的妄想、偏執以及「嚴重且廣泛的精神障礙」。Sautter 博士建議應停用 Adderall,或者若無醫療禁忌,應搭配安眠藥。

Mr. Fee 不相信他的兒子會把這份報告交給 Dr. Ellison,所以他再次驅車前往 Dominion Psychiatric,並回憶說接待員告訴他可以把信息留給她。Mr. Fee 表示,他堅持要親自將報告交到 Dr. Ellison 手中,甚至威脅要砸開他的門。

Mr. Fee 說,Dr. Ellison 最終出來了,讀了報告,理解到情況的嚴重性,並與他談了 45 分鐘。他們為全家預約了面診。

•

「與父母會面——擔心 Richard 進行了一些 ‘隱喻性’ 的對話,似乎不符合一對一對話的正常範疇。Richard 說他故意這樣做——對我來說,這聽起來像是前精神病性思維。」

—— Dr. Waldo M. Ellison

關於 Richard Fee 的筆記

2011年2月23日

•

Dr. Ellison 停止了 Richard Fee 的 Adderall 處方——他在病歷上寫道「目前不再開 Adderall」,並且第二天拒絕了 Richard 要求繼續用藥的電話。他改為開了 Abilify 和 Seroquel,這是治療精神分裂症的抗精神病藥物,無法像興奮劑那樣提供專注和目標感的提升。Fee 夫婦回憶說,Richard 大為憤怒。他在 Dominion Psychiatric 的停車場試圖倒車撞向父親,並威脅要燒掉家。他回家後從車庫拿出一根棒球棒,砸碎了花盆,並大喊:「你們奪走了我的藥!」

Richard 消失了幾週。Fee 夫婦說,當他得知祖母去世的消息後,他回到了家。

葬禮的第二天早晨,Richard 走到 Potters 路,與 Dr. Ellison 進行了一次持續 9 分鐘的會面。他離開時帶著兩張處方:一張是 Abilify,另一張是每天 50 毫克的 Adderall。

根據 Mr. Fee 的說法,Richard 後來告訴他,他對 Dr. Ellison 撒了謊——他告訴醫生自己感覺很好,生活回到正軌,並且找到了一份在格林斯博羅的工作,若沒有 Adderall 就會失去這份工作。Dr. Ellison 的記錄中沒有提到他為何同意重新開立 Adderall。

Richard 的妄想和情緒波動變得更加嚴重,據他的父母說。他們每晚睡覺時都會鎖上臥室門,因為害怕他不可預測的暴怒行為。Mr. Fee 說:「我們害怕我們自己的兒子。」Richard 每月的處方藥在 10 到 15 天內就會用光,隨後會經歷可怕的戒斷症狀。一位朋友說,在他症狀最嚴重的時候,偶爾會幫 Richard 找一些額外的藥片,但「這遠遠不夠,因為他每次都會一次性吃四五顆。」

有一天晚上,Richard 在爭吵中變得特別具有威脅性,並把父親推倒在椅子上,於是 Mr. Fee 報警。警方以家庭暴力罪逮捕了 Richard。這件事讓 Richard 下決心去看另一位當地精神科醫生,Dr. Charles Parker。

Mrs. Fee 說,她於 6 月 3 日參加了 Richard 與 Dr. Parker 的臨床醫生 Renee Strelitz 的初次會診,並強調了他對 Adderall 的濫用。Mrs. Fee 回憶說,Richard 不斷用惡狠狠的眼神看著她。她還說,後來她在 Strelitz 女士的語音信箱裡留下了一條詳細信息,敦促她和 Dr. Parker 在任何情況下都不要在 Richard 第二天來診時給他開興奮劑處方。

圖源:Matthew Eich,《紐約時報》

Dr. Parker 與 Richard 單獨會面。這位醫生記錄了 Richard 的抑鬱、焦慮和自殺想法。他在病歷上寫下了「無藥物」並用框圈起來——他後來解釋說,這是表明他知曉 Richard 父母對 ADHD 興奮劑的擔憂。

Dr. Parker 開立了三個 30 天的處方:Clonidine(可作為助眠藥)、Venlafaxine(抗抑鬱藥),以及每天 60 毫克的 Adderall。

在去年 11 月的一次採訪中,Dr. Parker 表示他不記得 Richard 的具體情況,但他回顧了自己的筆記並試圖重現當時的心境。他說自己當時一定是信任了 Richard 說藥物不是問題的說法,並且可能認為 Richard 的父母只是從哲學上反對藥物治療。Dr. Parker 回憶道,Richard 對興奮劑的詳細討論以及他自己想要從醫的渴望讓他感到放心。

「他聰明,反應迅速,成績是 A 和 B,並且想要進醫學院——他表現出具備這種潛力的人應有的風範,」Dr. Parker 說。「他看起來一點也不像是吸毒的人,反而像是一個被誤解、真心想成為醫生的人。他非常圓滑,說話流利。他讓我相信了這種藥物有好處。」

Mrs. Fee 對此感到憤怒。她回憶說,在接下來的幾天裡,她多次與 Strelitz 女士通話,詳細說明了 Richard 繼續濫用藥物的情況(她發現 48 小時內少了 9 顆藥),並親自遞交了 Sautter 博士對他近期精神病發作的評估報告。Dr. Parker 證實他收到了這些信息。

Richard 於 6 月 27 日再次見了 Dr. Parker。Mrs. Fee 開車送他去診所,並在停車場等候。不久後,Richard 回來並要求去藥房填寫處方。Dr. Parker 將他的 Adderall 劑量增加到每天 80 毫克。

Dr. Parker 回憶說,那次會面是一次 15 分鐘的「藥物檢查」,時間太短,無法仔細評估是否存在 Adderall 上癮問題。Dr. Parker 說,他當時再次選擇相信 Richard 關於需要更多藥物的說法,而不是家人懇求停止用藥的請求。

「他非常能說服我——我問了他非常具體的問題,而他也非常善於用非常具體的方式回答,」Dr. Parker 回憶道。他後來補充說:「我確實對這個孩子的遭遇感到部分責任。」

•

「偏執和精神病性症狀……認為電腦在監視他。他還從夜空的星星中接收到信息,無法進行正常對話……患者否認自己有任何心理健康問題……自殺風險相當高。」

—— Dr. John Riedler

Richard Fee 的入院記錄

維吉尼亞海灘精神病中心

2011年7月8日

•

911 接線員接到了電話,另一端傳來一名年輕男子的尖叫聲。他的父母不給他藥片。隨著他的言語變得越來越混亂且帶有威脅性,警察被派往 Rick 和 Kathy Fee 的家。

Fee 夫婦告訴警官,Richard 對 Adderall 上癮。在他最近拿到處方後,他們允許他用母親的保險計劃來填寫,但條件是他們會保管藥物,並適當分配。現在,Richard 要求提前拿到第二天的藥片。

Richard 否認了他的成癮和威脅行為。因此,警方注意到 Richard 是成年人,便指示 Fee 夫婦將藥瓶交給他。他們表示,只有在他永久離開家後才會這麼做。警察隨後護送 Richard 離開了住宅。

幾個小時後,Richard 打電話給父母,威脅要用刀刺自己的頭。警方找到他並將他送往維吉尼亞海灘精神病中心。

入院醫生 Dr. John Riedler 描述 Richard 當時處於「偏執和精神病性狀態」,Richard 在醫院住了一週,期間他否認自己有任何精神問題或成癮問題。他被處方兩種藥物:Seroquel(思瑞康,抗精神病藥物)和抗抑鬱藥 Wellbutrin,沒有開興奮劑。在出院報告中,Dr. Riedler 記錄 Richard 的情況已穩定,但仍處於嚴重的抑鬱狀態,並依賴於安非他命和大麻。他會部分依靠吸食大麻來對抗 Adderall 的亢奮感和戒斷帶來的抑鬱症狀。

(眾所周知,大麻會增加患精神分裂症、精神病以及記憶問題的風險,但據 Richard 的幾位朋友回憶,他在高中和大學期間吸食大麻並未出現這些問題。如果情況屬實,「很可能這裡的主要問題是興奮劑,」專注於青少年物質濫用的波士頓兒童醫院及劍橋健康聯盟的精神科醫生 Dr. Wesley Boyd 說道。)

Richard Fee 首次被診斷為 A.D.H.D.(注意力缺陷多動障礙)是在 2009 年的一次精神診所就診期間,當時他填寫了一份按 0 到 3 等級評分的症狀問卷。由於他曾在大學期間使用過興奮劑來學習,Richard 似乎偽造了問卷答案以獲得處方。

從精神病院出院後,Richard 不再受家裡歡迎,於是在廉價汽車旅館住了幾個星期。他從 Dr. Parker 那裡開的 Adderall 處方在 7 月 26 日過期,使他有資格續開處方。於是他打電話給已四個月未見的 Dr. Ellison 診所。

•

「搬出了家——不覺得偏執或妄想。已經一段時間沒吃藥——和朋友一起做電線安裝工作三個月——覺得自己不需要服用 Abilify(阿比利)或 Seroquel(思瑞康)來助眠。」

—— Dr. Waldo M. Ellison

關於 Richard Fee 的筆記

2011年7月25日

•

下午 2:15 的會面比 Richard 預想的還要順利。他告訴 Dr. Ellison,他在三月份的前精神病性和隱喻性思維已經消退,只剩下 A.D.H.D. 問題。他完全沒有提到去見過 Dr. Parker、近期的處方或他在精神病院住了一週的事。

根據 Dr. Ellison 的記錄,下午 2:21,他給 Richard 開了每天 50 毫克、為期 30 天的 Adderall 處方。還給他開了兩張預設日期的處方,分別為 8 月 23 日和 9 月 21 日,大概是為了讓他可以拿到藥,直到 10 月底都不需要再回診。(維吉尼亞州法律禁止一次開立 90 天的管制藥品,但允許醫生提前開立兩張 30 天的處方。)

維吉尼亞州是 43 個有正式處方藥物監控計劃的州之一,該計劃是一個在線數據庫,允許醫生查看患者過去一年的處方記錄,部分目的是檢查患者是否從其他地方獲取藥物。儘管藥房必須將所有管制藥物的處方輸入系統,但維吉尼亞州法律並不要求醫生查閱該系統。

Dr. Ellison 的記錄顯示,他在為 Richard 開出這三張處方前,並未查閱處方藥物監控系統。Richard 在幾小時內就拿到了第一張處方藥。

第二天早上,在 Dr. Parker 診所的預約中,Ms. Strelitz 在筆記中寫道:「Richard 正在進步。他報告說自己已停止使用 Adderall,並且目前沒有服用任何藥物,專注於保持健康,飲食良好並進行鍛煉。」

大約一週後,Richard 打電話給父親,帶來更多好消息:他找到的管理風暴清理隊的工作進展順利,並且感覺好多了。

但 Mr. Fee 注意到,Richard 在住院期間恢復的冷靜且有條理的談話方式已經消失。他在話題之間跳來跳去,聽起來焦慮且急促。當通話結束後,Mr. Fee 回憶說,他立刻對妻子說:

「打電話給你的保險公司,查查他們是否填過任何 Adderall 的處方。」

•

「與父親通話——Richard 在 VBPC(維吉尼亞海灘精神病中心)過量服用 Adderall——絕對不要使用興奮劑——他還在見 Dr. Parker。」

—— Dr. Waldo M. Ellison

內部電子郵件

2011年8月5日

•

保險公司的代表確認,Richard 在 7 月 25 日填寫了一張 Adderall 的處方。Mr. Fee 隨即在 Dominion Psychiatric 的停車場與 Dr. Ellison 對質。

Mr. Fee 告訴他,Richard 曾在精神病院,並有自殺傾向,並且在 6 月和 7 月一直在服用 Adderall。Dr. Ellison 確認自己不僅開了新的處方,還開了 8 月和 9 月的兩張預設處方。

「他告訴我這是正常流程,並且不是一次開 90 天的藥,」Mr. Fee 回憶說。「我對他大發雷霆:『你給我兒子開了 90 天的 Adderall?你這是要害死他!』」

Mr. Fee 表示,他與 Dr. Ellison 討論過是否可以作廢這兩張未兌現的處方。Mr. Fee 說,醫生告訴他這是有可能的,但若 Richard 需要緊急醫療,這可能會阻礙他獲得本應接受的正確治療或藥物。Mr. Fee 確認了這一點,並決定開車前往 Richard 的公寓,試圖說服他撕掉這些處方。

圖源:Matthew Eich,《紐約時報》

“我知道你有這些處方可以拿藥,”Mr. Fee 回憶自己對 Richard 說過的話。“你現在表現得很好。你有工作,事情都在好轉。我們之間的關係也比以前好。如果你把藥拿了,我擔心會發生什麼事。”

“你說得對,”Mr. Fee 回憶 Richard 的回應。“我把它們撕掉扔了。”

Mr. Fee 又和 Richard 相處了兩個小時,閒聊一些瑣事——但後來他回憶說,越聊越感到這不是普通的對話。當他看著 Richard 時,他看到兩個重疊的影像——一個是他從小養大的、熱愛學校和棒球的男孩,另一個則是他擔心的那個絕望的成癮者。

在離開之前,Mr. Fee 做出了他能夠表達的最真誠的請求。

“拜託,給我吧,”Mr. Fee 說。

Richard 直視他的父親。

“我已經毀掉它們了,”他說。“我沒有它們了。別擔心。”

•

「Richard 說他已經停止服用 Adderall,並希望繼續進步。」

—— Renee Strelitz

會談記錄

2011年9月13日

•

Richard 通常在距他父母家不到三英里的 Laskin Road 的 CVS 填處方。但在 8 月 23 日,他去了另一家距離約 11 英里的 CVS,靠近諾福克,遠離他父親可能聯繫以告知狀況的藥店。到了 9 月 21 日,Richard 更遠赴諾福克以拿到藥物。

10 月 3 日,Richard 去見了 Dr. Ellison,進行了一次 17 分鐘的會診。醫生給他開了兩週的 Strattera,一種治療 A.D.H.D. 的藥物,不含安非他命,因此既不是管制藥品,也不容易被濫用。他的記錄中沒有提到 Richard 在 9 月 21 日填的 Adderall 處方,但記錄中提到:「父親說他對 Adderall 上癮且有濫用行為——並要求不再給 Richard 開任何興奮劑——還提到了可能的指控——我向 Richard 解釋了這一點。」

處方記錄顯示,Richard 並未在兩週內填 Strattera 的處方,而是回到 Dr. Ellison 的診所請求更多的興奮劑。

「患者只服用了幾天的 40 毫克 Strattera——它讓他冷靜下來,但無法集中注意力,」醫生的筆記寫道。「我曾告訴他最初不要抱太大期望——他想要一份可以開 Adderall 的醫生名單。」

Dr. Ellison 再也沒有見過 Richard。根據他過去的濫用模式,朋友們說,Richard 可能在 10 月初服用了最後一顆 Adderall。由於他突然停藥,沒有遵循建議的緩慢且細緻的減藥過程,這種方式旨在將重大的心理風險降到最低,特別是針對速效型興奮劑,這使得他的崩潰比以往更嚴重。

Richard 的一生摯友 Ryan Sykes 是在他最後幾週與他聯繫的少數人之一。他說,儘管 Richard 對 Adderall 上癮,而且在附近的大學校園中很容易獲得該藥,但他從未嘗試通過醫生以外的途徑取得。

「他心裡認定,因為藥物來自醫生,所以沒問題,」Sykes 回憶道。

11 月 7 日,Mrs. Fee 結束週末返家後,聽到家中的答錄機上有 Richard 留的訊息,要求父母回電。當晚 10 點,她回撥過去,並自己留下了一條訊息。

第二天下午仍未收到回覆,Mrs. Fee 查了 Richard 的手機記錄——他的手機在她的計劃內——並沒有發現任何通話或簡訊記錄。晚上 9 點,Fee 夫婦驅車前往 Richard 位於諾福克的公寓查看。燈是亮的,車停在車道上,但沒有人應門。開始感到恐慌的 Mr. Fee 發現廚房的窗戶微開,便從窗戶爬了進去。

他搜尋了整個公寓,並未發現任何異常。

「他不在這裡,」Mr. Fee 對妻子說。

「哦,謝天謝地,」她回應道。「也許他在海灘散步或做什麼別的事情。」

他們準備離開時,Mr. Fee 停下了。

Rick 和 Richard Fee 於 2009 年 11 月在洋基體育場。隨著 Richard 的成癮加劇,他變得更加暴力,最終被要求離開父母的家。

圖源:Matthew Eich,《紐約時報》

「等一下,」他說。「我還沒檢查衣櫃。」

•

「今天與 Richard 的母親 Kathy Fee 通話。她報告說,Richard 在去年 11 月自殺。家人心碎,難以應對。為家人提供了幫助。」

—— Renee Strelitz

Richard Fee 案卷最後一頁

2012年6月21日

•

朋友和前棒球隊隊友紛紛來到維吉尼亞海灘參加 Richard Fee 的追悼會。大多數人只記得那個他們在高中和大學時認識的幽默且外向的人;許多人完全不知道他過去兩年的情況。他沒有留下任何解釋自殺的遺書。

追悼會後的聚會上,Mr. Fee 向他們講述了 Richard 對 Adderall 的成癮。許多人回憶起自己在大學時期也曾隨意濫用過這種藥物——為了臨時抱佛腳,正如 Richard 所做的一樣——不禁想起自己是否也在玩同樣的俄羅斯輪盤。

「我敢保證,他們中不少人曾經為了學習而用過這藥物——房間裡的震驚之情確實存在,」Richard 的格林斯博羅棒球隊隊友 Danny Michael 說,他是少數幾個沒使用過的隊友之一。「這種藥物的使用如此普遍,人們根本不知道它可以被濫用到無法回頭的地步。」

接受本文採訪的 40 多位 A.D.H.D. 專家幾乎都表示,Richard Fee 這樣的最糟糕情況可能發生在任何藥物上——並且患有 A.D.H.D. 的人,或是有這種病症的孩子的父母,在負責任的醫生監督下,不應該因此放棄考慮興奮劑藥物帶來的證實過的益處。

然而,其他專家警告說,Richard Fee 的經歷與其說教訓在於結局,不如說是在於發展過程——這凸顯了 A.D.H.D. 治療中每天都有無數患者(其中許多是孩子)面臨的誤處理問題。

「你可能不知道這個孩子經歷了什麼,但他的情況並不罕見,」專注於年輕成年人的紐約臨床神經心理學家 DeAnsin Parker 說。「診斷就是這麼快速地做出來,藥物就是這麼快開出來。而缺乏治療真的令人難過。醫生們在說:‘先吃藥看看有沒有用,’如果有效,‘那你一定有 A.D.H.D.’」

Parker 博士補充道:「興奮劑會幫助任何人更專注。很多年輕人喜歡或看重這種感覺,特別是那些有抱負和目標的人。我們必須意識到,這些人都是潛在的成癮者——現在的吸毒者已經和以前不一樣了。」

•

紀錄片放映及關於 ADHD 的座談會討論: 《ADD and Loving It?!》

活動列舉,《維吉尼亞先鋒報》

2012年10月10日

•

Fee 夫婦決定參加這個活動。該活動由當地的兒童及成人注意力缺陷障礙協會(Chadd)分會贊助,這是美國主要的 ADHD 患者倡導組織。他們想參加之後與當地醫生和社區大學官員的問答環節。

晚會開始時,當地 Chadd 協調員感謝了製造 Vyvanse 和 Adderall 緩釋劑等 ADHD 藥物的藥廠 Shire,因其部分資助了這次活動。隨後放映了一部由兩位 ADHD 患者導演和解說的長達一小時的紀錄片,結尾時探討了一些關於興奮劑藥物的「迷思」,並有多位醫生稱讚了這些藥物的功效和安全性。一位醫生說這些藥物「比阿司匹林還安全」,而另一位補充道,「沒關係——不會發生什麼不好的事情。」

坐在第四排的 Mr. Fee 舉手向座談會提問,由當地臨床心理學家和 Chadd 全國董事會成員 Jeffrey Katz 主持。「如果某人被誤診,然後隨之服用了藥物,有哪些潛在的問題或危險?」Mr. Fee 問道。

Katz 博士直視著 Fee 夫婦,回答說:「不多。」

Katz 博士補充說,「藥物本身是相當無害的。」他繼續解釋說,沒有 ADHD 的人在服用興奮劑後可能會感覺更清醒,但不會覺得這是他們「需要的東西」。

「如果你誤診並給某人開了藥物,它對他們不會有什麼作用,」Katz 博士總結道。「為什麼他們還會繼續服用呢?」

Mr. Fee 慢慢坐下,顫抖著。Mrs. Fee 把手放在他的膝蓋上,座談會繼續進行。

更正: 2013年2月3日,對本篇文章首頁展示中的一則引用做了更正,將一個藥物名稱的拼寫錯誤更正為 Adderall,而不是 Aderall。

“Philosophically anti-medication” 是指從個人或道德、信仰等哲學層面反對使用藥物的人。這樣的人可能不完全基於科學或醫療理由來反對藥物治療,而是基於自己的價值觀、生活理念或對健康的基本信仰,認為應該避免藥物的使用,特別是像精神類藥物或興奮劑這樣的藥物。

在這個案例中,Dr. Parker 認為 Richard 的父母可能不是因為醫學上的擔憂反對藥物,而是因為他們在哲學或個人信仰層面上反對使用藥物。