藥物為基礎的精神疾病治療方法已經失敗。還有其他選擇嗎? 2024年10月11日

作者:John Horgan

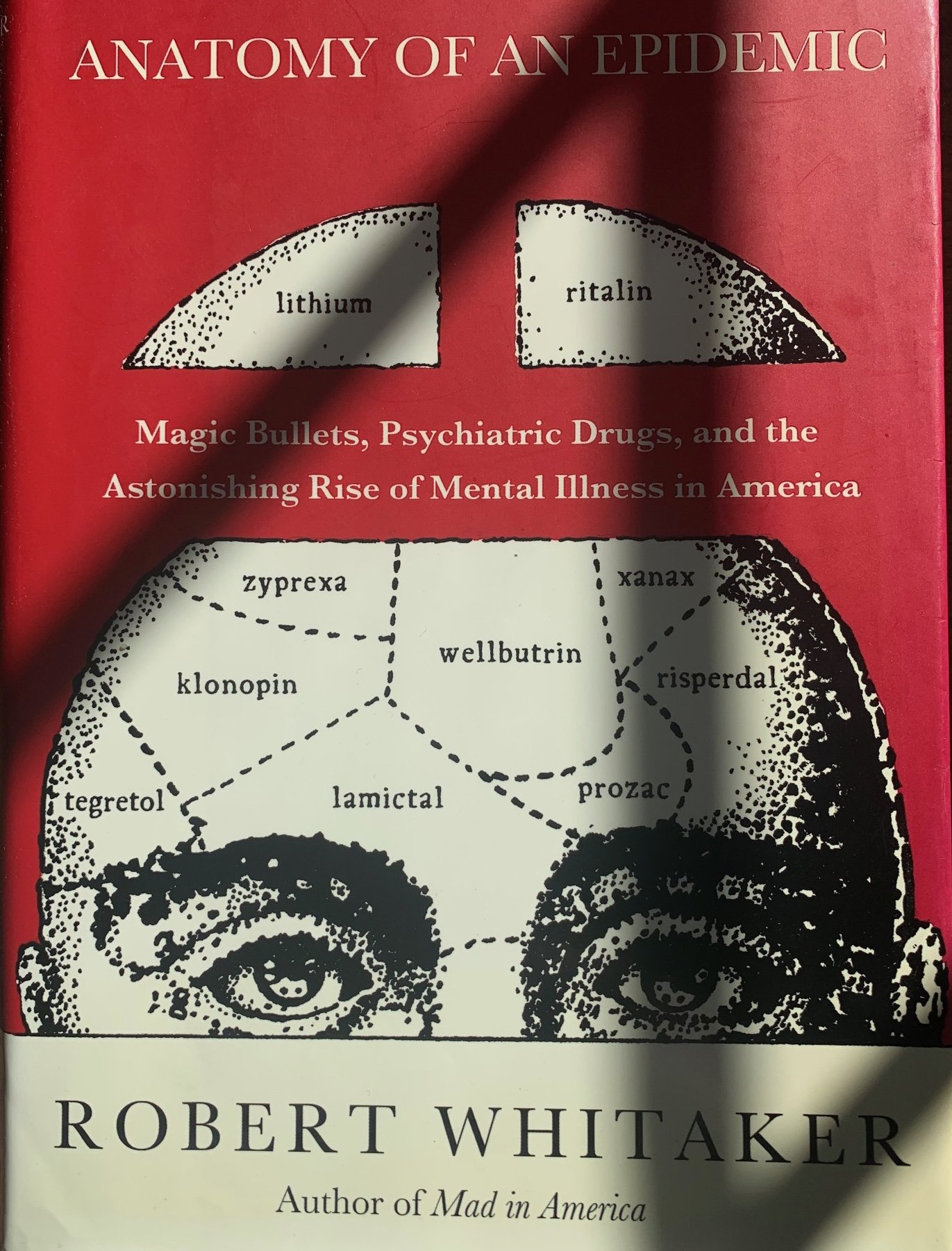

霍博肯,2024年10月11日。 我從未讀過比《流行病解剖學:魔法子彈、精神藥物與美國精神疾病的驚人增長》更具意義的科學新聞作品。Robert Whitaker 提供的證據表明,生物精神病學——即將精神疾病視為應由藥物治療的生化失調——已經失敗。Whitaker 是一位屢獲殊榮的記者,撰寫了兩本關於精神疾病的書,並創辦了網站 Mad in America,該網站對精神健康護理提供有根據的批判。以下是我在2020年與他的更新問答,我特別強調了其中一些關鍵引用。——John Horgan

Horgan: 《流行病解剖學》認為,儘管精神疾病藥物為許多人提供了短期緩解,但總體來看,它們造成了淨損害。這是公平的總結嗎?

Whitaker: 是的,雖然自從我寫那本書以來,我的思維方式有些演變。

我比以往任何時候都更確信,從長期來看,精神藥物造成了淨損害。我希望情況不是這樣,但證據不斷累積,表明這些藥物總體上會惡化長期結果。

然而,我的思維方式有所變化:我不再確信這些藥物為整個患者群體提供了短期的好處。當你查看抗抑鬱藥和抗精神病藥的短期研究時,減輕症狀的有效性證據相對於安慰劑其實相當微弱,無法達到“臨床上有意義”的好處。

此外,所有這些研究的問題在於,研究中沒有真正的安慰劑組。安慰劑組由已停用精神藥物並隨後隨機分配到安慰劑的患者組成。因此,安慰劑組實際上是一個藥物戒斷組,而我們知道,停用精神藥物會引發多種負面影響。如果使用從未服用過藥物的安慰劑組,結果可能會好得多,如果真是這樣,那麼安慰劑反應與藥物反應相比如何呢?

簡而言之,有關精神藥物短期效果的研究在科學上是一團亂。事實上,一篇旨在捍衛抗精神病藥物長期使用的2017年論文仍然承認,“尚未在首次發作精神病患者中報告安慰劑對照試驗。”抗精神病藥物65年前就被引入,我們仍然沒有證據證明它們在首次發作患者中短期有效。這實在令人驚訝,當你仔細想想這一點時。

Horgan: 你的批評者有讓你重新考慮你的論點嗎?

Whitaker: 當《流行病解剖學》第一版出版時(2010年),我知道會有批評者,我當時想,這很好,這正是我們需要的,一場關於精神藥物長期效果的社會討論。

我必須承認,我對批評感到失望。大多數批評都是人身攻擊——說我斷章取義,或者我誤解了研究結果,或者我只是有偏見,但批評者並沒有指出我錯過了哪些數據或指向能改善長期結果的藥物研究。我真心認為我自己能更好地批判我的工作。

我想強調,關於精神藥物長期效果的批評非常重要,值得歡迎。這裡有兩篇論文專門討論這一點,還有我對這些批評的總體回應。

Horgan: 當我批評精神藥物時,有人告訴我,藥物救了他們的命。你一定也經常聽到這樣的反應。你怎麼回應?

Whitaker: 我確實聽過這樣的話,每當聽到時,我會回答,“太好了!我很高興知道這些藥物對你有效!”但當然,我也聽到很多人說這些藥物毀了他們的生活。

我認為,每個人對精神藥物的經歷,無論是好是壞,都應該被尊重,並被視為“有效”的。我們應該將這些聲音納入我們對精神藥物的社會性思考中。

然而,長期以來,我們在主流媒體上聽到的主要是那些“好”結果,而那些經歷“壞”結果的人只能在互聯網論壇上講述自己的故事。Mad in America 努力為後者群體提供一個平台,讓他們的聲音也能被聽到。

當然,個人的經歷並不會改變出現在大型患者群體中的結果研究的“底線”證據。不幸的是,這些證據表明,藥物總體上弊大於利。

舉一個“救命”主題的例子,這種好處並未體現在公共健康數據中。與普通公眾相比,患有嚴重精神障礙者的“標準死亡率”在過去35年中顯著上升。

Robert Whitaker: “我比以往任何時候都更確信,精神藥物在長期內造成了淨損害。”

Horgan: 你是否看到精神病學中有任何有前途的趨勢?

Whitaker: 是的,絕對有。

比如,你有“聽見聲音”網絡,它們由聽到聲音的人組成,並提供學習與聲音共存的支持,而不是像藥物那樣試圖壓制它們。這些網絡已在美國及世界許多國家運行。

你還有北歐芬蘭的“開放對話”方法,它在那裡取得了成功,並正在美國和許多歐洲國家(以及其他地區)推廣。這種方法減少了對抗精神病藥物的依賴,更強調幫助人們重新融入家庭和社區。

許多替代性項目也在不斷湧現,甚至在政府層面。比如,挪威要求其醫院提供“無藥物”治療,供有需求的患者選擇。在以色列,你有“索特里亞之家”,有時它們被稱為穩定之家,這些地方使用抗精神病藥物是可選的,而支持性住宅環境被視為主要的“治療”。

聯合國健康特別報告員 Dainius Pūras 呼籲在精神健康領域發起一場“革命”,取代當前的生物學護理範式,轉而更關注社會正義因素,如貧困、不平等等,這些是造成精神壓力的來源。

所有這些舉措都顯示出在努力尋找一條新路。但也許最重要的是,“正面趨勢”的意義在於,從1980年代開始告訴我們的敘述已經崩潰,這為新範式的出現提供了機會。

越來越多的研究表明,傳統敘述在所有細節上都未能兌現。精神疾病診斷手冊(DSM)中的診斷並未被證明是獨立的疾病;精神疾病的基因學仍存疑;MRI掃描未被證明有用;長期結果很差;精神藥物修復化學失衡的觀念已被拋棄。

Horgan: 在理解精神疾病的成因方面有進展嗎?

Whitaker: 是的,進展可以這樣總結:研究人員正在回到研究“發生在我們身上的事情”如何影響我們。

童年不良經歷研究(ACE)提供了有力證據,表明童年的創傷——如離婚、貧困、虐待、霸凌等——對身心健康造成長期損害。訪談任何一組被診斷為嚴重精神疾病的女性,你經常會聽到有關性虐待的故事。種族主義也會帶來損害,貧困、壓抑的工作環境等同樣如此。你可以繼續列舉下去,但這一切提醒我們,人類是設計來回應環境的,很明顯,精神壓力在很大程度上源於艱難的環境和威脅性的經歷,不論是過去的還是現在的。

關注生活經歷作為“精神疾病”來源的同時,相關的問題也正在被提出:我們需要什麼來保持精神健康?庇護所、好食物、生活意義、愛人等等——從這個角度看,當這些支持元素開始消失時,精神困難就出現了。

我並不排除可能存在生物因素導致“精神疾病”。雖然尚未發現能證明特定障礙的生物標誌物,但我們確實知道,有些物理疾病和毒素可以引發精神病發作。

然而,目前的進展正在遠離機械式的“這一切都與大腦化學有關”的觀點,重新發現我們社會生活和經歷的重要性。

Horgan: 我擔心美式資本主義無法提供好的醫療保健,包括精神健康護理。你怎麼看?

Whitaker: 很明顯,它沒有做到。

首先,我們的營利性醫療保健是為“疾病”而設置的。對於精神健康護理,這意味著通過將人視為“病人”並為其“疾病”治療來牟利。吃藥吧!換句話說,美式資本主義,旨在為產品創造市場,提供了將人轉變為精神病患者的動機,並在過去35年中大獲成功。

其次,沒有利潤可圖,你就不會有太多的心理社會護理投資,這類護理可以幫助人們重塑自己的生活。心理社會護理涉及社會成本,但企業利潤甚微,而美式資本主義不適合這種情況。

第三,對於我們的美式資本主義(想想新自由主義),“生病”的是個體,需要修復。社會得到了豁免。這也是良好“精神健康”護理的障礙,因為它阻止我們思考如何改變我們的社會,使其對我們所有人都更加有益。隨著美式資本主義的發展,我們現在有了一個極不平等的社會,越來越多的財富集中在少數人手中,而越來越多的人在努力支付賬單。這是一個精神疾病的配方。良好的“精神健康護理”應該從創造一個更加平等和正義的社會開始。

Horgan: 如果下一任總統任命你為精神健康主管,你的首要任務是什麼?

Whitaker: 嗯,我很確定這不會發生,如果發生了,我會很快承認自己完全不適合這個職位。但從我在 Mad in America 的角度看,我希望看到社會中的一些變化。

正如我之前的回答中所指出的,我認為根本問題在於,我們的社會圍繞著一個虛假的敘述組織起來,這個敘述被賣給我們,聲稱是科學的敘述。在1980年代初,我們開始聽到精神障礙是離散的大腦疾病,由大腦中的化學失衡引起,而新一代的精神藥物可以像胰島素對糖尿病一樣修復這些失衡。但今天我們可以清楚地看到,這個敘述是一個營銷故事,而不是科學故事。

現在我們需要的是一個新的敘述來組織自己,一個扎根於歷史、文學、哲學和良好科學的敘述。我認為第一步是拋棄 DSM。那本書呈現了最貧乏的“存在哲學”。任何過於情緒化的人,或與自己的思想鬥爭的人,或只是討厭無聊環境的人(想想 ADHD)都是診斷的候選人。

我們需要一個敘述,如果實話實說,這個敘述可以在文學中找到。小說、莎士比亞、《聖經》——它們都講述了人類如何與心靈、情感和行為鬥爭。這是常態,這是人類狀況。儘管如此,如果從 DSM 的視角看文學中的角色,他們通常符合診斷標準。

同時,文學講述了人類的韌性,以及我們如何隨著年齡的增長和環境的變化而改變。我們需要一個用希望取代悲觀的敘述。

進一步閱讀:

查看 Whitaker 的書《流行病解剖學》和 Mad in America 網站。

我在我的書《心身問題》第五章“瘋狂的意義”中深入探討了精神疾病的治療。另見我的專欄文章“為什麼弗洛伊德仍然沒死。”