by 艾米·比安科利-2022 年 6 月 29 日

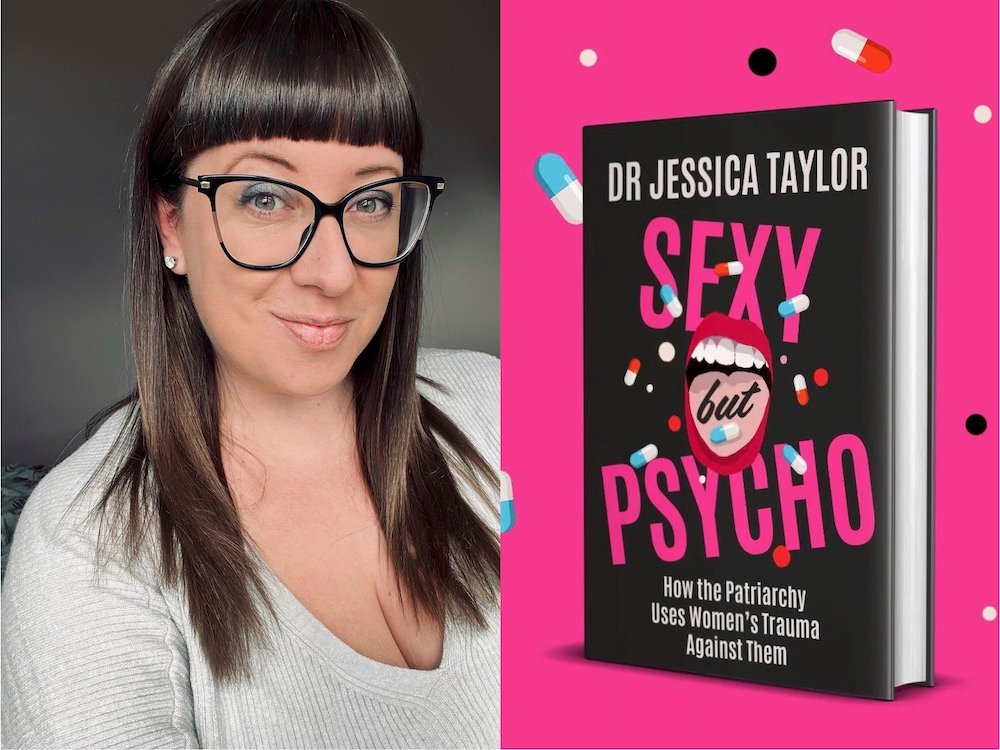

今天你的客人是傑西卡泰勒,作者性感但心理:父權制如何使用女性的創傷來對抗他們,該書於 3 月由 Little, Brown 出版,並迅速登上倫敦時報暢銷書排行榜。她居住在英格蘭,是一名特許心理學家,擁有法醫心理學博士學位,在與遭受虐待和其他創傷的婦女和女孩打交道方面擁有十多年的經驗。

她是VictimFocus的創始人兼首席執行官,這是一個了解創傷的英國組織,該組織挑戰對受害者的指責和輕視——並倡導改變他們的治療方式。她還是 2020 年出版的《為什麼女性應為一切負責:探索對遭受虐待和創傷的女性的受害者指責》一書的作者。

下面的成績單已經過編輯,以保證長度和清晰度。在這裡收聽採訪的音頻。

艾米·比安科利:傑西卡·泰勒,非常感謝今天有你在這裡。

傑西卡·泰勒:非常感謝你邀請我。

Biancolli:有一次你說這本書“多年來一直在我的腦海中燃燒”。為什麼是這本書?為什麼有必要,為什麼是現在?

泰勒:自從我發現心理健康和精神病學並不是表面上看起來的那樣——這是很多年前的事了,但這是一個相當緩慢的認識——我就有一種想要談論它並寫下它的衝動它。但當時我有點擔心我是對著錯誤的樹吠叫,我是某種陰謀論者。然後在我自己的實踐中,我看到每天都在使用心理健康和精神病學來對付婦女和女孩。對我來說,正是這種對專業人士的信念,對服務和權威的信念,對他們來說最好的事情就是被診斷出患有精神疾病。

我只是不同意。隨著我的職業生涯發展到我無法再忽視它的地步,這種感覺變得越來越強烈。我想,這不是常識嗎?我所說的事情,它們並不那麼狂野。我是說,如果人類受到創傷,為什麼會構成疾病,因此,為什麼他們需要某種藥物來緩解痛苦?但實際上,我意識到大多數人,當你提出這些論點時,並不理解它。他們得到了真正有效的修飾。他們被有效地說服了,這些人的大腦中存在與身體疾病相同的疾病。

所以當我開始寫書的時候,我腦子裡有這樣的東西,“寫,寫,做,把它放在那裡,讓人們閱讀它,向每個人展示女性正在成為通過心理健康和精神病學病態和壓迫。” 當我與《為什麼女人都被責備》達成多本書的協議時,我第一次見到我的出版商時說的第一句話是,“我想寫一本關於這個主題的書——你會讓我做嗎?那?” 他說:“一定要做。”

Biancolli:我想談談這句話——談談你為什麼把它命名為“性感但精神病” 。“有時我們對女性和女孩說:看起來性感。要漂亮。表現女性化。是可取的。提供性服務。變得有趣。調情。對人好點。但是不要說話。” 然後過一會兒你繼續說:“不要談論你的創傷。” 這在任何情況下都是如此普遍的經歷,尤其是在經歷了某種形式的創傷、一些性暴力之後。你能談談嗎?

泰勒:女性在社會中被如此有效地客觀化和性感化,以至於你唯一的角色,真的,就是看起來漂亮和敏銳。時不時地有輕微的偏差。但它不會持續很長時間。例如,如果您是一位女性政治家,那麼只有在您也具有性吸引力時,您才會真正被接受。如果你是一個女性政治家,例如,男性化的展示,或者女同性戀,或者你不穿或看起來不特定的方式,那麼你很可能會被無情地忽視或嘲笑。作為女性,你在社會中的唯一角色是性對象。如果你跳出這個界限,有自己的觀點——自信,或者挑戰,或者根本不想順從女性氣質,或者你是女同性戀——那麼你很快就會以一種或另一種方式被妖魔化。

Biancolli:絕對最壞的情況是當一個女人成為暴力的受害者——當她被強姦並試圖談論它時。顯然這是你書中的重要部分,你講述了不同女性的故事。那個說“嘿,這發生在我身上”並希望被聽到的女人會發生什麼?

泰勒:從 80 年代開始的研究中發現,最常見的反應是,絕大多數——我認為女性和女孩知道這一點非常重要——絕大多數女性和女孩披露了自己的曾經被強姦或虐待的人首先會對家人或朋友這樣做。一般來說,它從來都不是權威。但從 80 年代開始的調查結果發現,在與家人或朋友交談的所有女性中,約有 80% 會被家人和朋友指責、不相信或指責撒謊。這實際上是你的家人和朋友最常見的反應——被拋棄、不相信、被重新定義為撒謊、尋求關注或惡意。所以這很常見。

我們都知道自責是非常普遍的。即使是 11 歲的女孩通常也會責備自己,她們會相信強姦神話和關於真正受害者是什麼的刻板印象,即使從很小的時候起,她們也會以此來衡量自己。

成年女性也會這樣做。在他們的關係中,陌生人、朋友或虐待或強姦他們的任何人都會發生一些事情。女人要做的第一件事就是根據這種等級森嚴的刻板印象來衡量自己,“我是一個足夠好的受害者嗎?我喝酒了嗎?是否有任何證人?我告訴了誰?我穿的是什麼?是我自己帶來的嗎?有什麼我可以做的嗎?為什麼我什麼都沒說?我為什麼不阻止他們?為什麼我不喊?為什麼我沒有反擊?”

然後,“有人會相信我嗎?他們會認為我瘋了。他們會認為這是在尋求關注嗎?他們會認為這是某種心理健康問題還是人格障礙?” 在我看來,我們生活在一個正在這樣做的社會中——這是一種非常奇怪的運動,它假裝心理健康和精神病學沒有污名,而且完全中立。但在深層次上,女性知道這不是中立的,她們知道如果她們站出來說“我被強奸了”,她們可能會被重新塑造成歇斯底里、精神病或精神錯亂某種程度上來說。

Biancolli:你在書中反復強調了這一點——女性如何立即被認為是某種精神病患者或精神病患者,這是一個你完全拒絕的術語。但我也對你的兩張清單感到震驚:理想女性與瘋狂女性、美麗與醜陋、年輕與年老、不聽話與聽話、依賴與獨立。你在歷史的背景下看待這一切。你談到夏娃——從夏娃開始,女人就被病態化了。

泰勒:是的,沒錯。因為當我想寫《性感但精神病》時,我非常強烈地覺得它需要置於我們所看到的這些事物的歷史背景中——正如你所說,女性被定位為有問題、困難、病態和無序. 這是數千年的敘述。我談到了古希臘哲學家,他們認為女性是男性的缺陷版本。

與厭女症相比,女權主義還處於起步階段。厭女症已有千年曆史,而女權主義已有一百年曆史。我們正試圖撤消,我們正試圖解開社會中嵌入的女性低劣和被視為瘋狂數千年的結構。我想在書中闡明這一點,以便人們幾乎可以將這些點聯繫起來,因為今天我們的許多系統實際上仍然基於超過 1000 年、500 年或 300 年曆史的事物. 我認為人們已經讓自己陷入一種虛假的安全感中,認為我們比我們想像的要進步和聰明得多。

Biancolli:我認為每一代人都會遇到這種情況:“我們終於意識到,我們終於意識到我們過去的所有錯誤,現在我們是一個比過去更加閃亮的模型。” 這是要克服的障礙嗎?對人們說:“嘿,等等,醒醒。不,事情並沒有你想像的那麼好”?

泰勒:是的,我確實這麼認為,這是人們與我最矛盾的事情之一——我經常是厄運的聲音,“我們沒有我們說的那麼好”,或者“實際上,我們做的不是那麼好。” 我們一直在自欺欺人,說我們已經弄清楚了這些東西,我們比我們更了解大腦,我們比我們更了解心理學——以及人類行為和人類發展。我們的整個學科基本上都建立在這 組信念之上,我們知道的比我們實際知道的要多得多。

我們需要後退一步,接受公眾對心理健康和精神病學的很多看法是神話、假設、刻板印象和偏見。這就是人們開始感到非常不舒服的地方,因為他們今天不想退後一步。

Biancolli:正如你所指出的,該系統旨在讓我們接受事物的本來面目:父權制、精神病學的歷史、DSM。你把鏡頭擴大到階級、種族——黑人被病態化的歷史。例如,“懸垂癖”是對試圖獲得自由的被奴役者的診斷。父權制的上層說:“你天生就錯。” 女性被告知,“你的月經,你每個月都在流血:你錯了。你正在經歷更年期:你錯了。你歇斯底里:我們必須把你的子宮拉出來。” 是這樣嗎?掌權的人對那些沒有權力的人說:“你沒有權力的事實意味著你瘋了。基本上,你是無序的。”

泰勒:這基本上是我得出的結論:如果你掌權,你可以定義什麼是異常和正常的,然後你可以把它放在其他人群身上。無論如何,這就是我們已經在做的事情。看看歷史上的殖民主義,當白人去了另一個社區、另一個宗教、另一個國家,然後走了,“那都是錯的。我們正在擺脫這一切,我們現在處於控制之中。” 掌權者一直在這樣做。我不認為精神病學和心理學有什麼不同。

它總是讓我想起幾年前我妻子對我說的話。我們在談論政治、心理學和 古代哲學,她說這些哲學家中的許多人只有他們現在的名聲,因為他們是社會上僅有的一些會讀或寫的人——所以他們基本上只是隨便說什麼通緝。他們富有,他們掌權。他們是唯一可以寫下自己的想法然後與其他人交流的人,因此他們被視為最重要的東西——儘管事實上可能有許多其他非常聰明的思想家不會讀或寫時間。因此,他們被忽視,因為他們很窮,或者他們受教育程度較低。

所以,基本上,當時社會上層的一群人寫下了一些東西,每個人都說,“這就是它的工作方式。” 她只是讓我發笑。我認為這也是心理學中發生的事情。

Amy Biancolli:您能談談這個問題,以及它與生物醫學範式的關係嗎?一切都與我們的問題聯繫在一起的想法?

泰勒:這讓我著迷,因為心理學還沒有準備好做的一件事就是接受這一點。到了 60 或 70 年,心理學出現了一場危機,它試圖將自己定位為一門物理科學。我真的相信心理學對試圖將人類痛苦、人類情感理論化的痴迷,因為這些可以像疾病一樣被測量和治療的物理實體是因為心理學試圖跟上醫學、物理學、生物學和化學的步伐。精神病學一直在嘗試做同樣的事情。精神病學最終,經過一段時間後,幾乎被視為醫學的一個版本,一個分支。但是,它永遠跟不上醫學。它沒有證據基礎,沒有可衡量性,沒有信度或效度。

在過去的 100 年裡,與醫學相比,我們在精神病學和心理學方面的有用發現為零,事實就是如此。我們需要接受這些學科並不像他們希望的那樣強大。在我的一本書中,我說心理學已經越來越多地轉向神經科學和神經心理學,希望核磁共振機器能讓我們對大腦有一些了解,它會給我們提供看起來像物理科學的科學數據。這意味著大學已經削減了他們的部門,以便購買 MRI 機器,以便他們可以對 8 人的樣本進行研究。這是一種可笑的浪費金錢,因為你不能一概而論。它與物理科學不同。

我真的很喜歡大腦不會洩露秘密的事實。我真的很喜歡這樣一個事實,你不能解剖大腦然後說,“有思想,有記憶,還有意識。” 事實上,我們無法弄清楚它是如何運作的,我們無法定義意識,我們無法定義一個思想,我們不知道夢想是為了什麼,而所有這些事情我們仍然不明白,我接受這一點。但我知道很多科學家都在尋找答案。他們在尋找解決方案,他們在尋找結論。 而我寧願保持開放的態度,有時,玩世不恭,我想也許我們不應該知道,因為我們是一個可怕的物種。

Biancolli:我們最好不知道。

泰勒:是的。

Biancolli:我覺得這與你之前所說的相似。心理學專業人士和人士說:“我們知道發生了什麼。前幾代人不知道。” 就像每一代人都必須確信他們處於最前沿。

泰勒:哦,是的,當然。這確實損害了謙遜——我們無法真正解釋它,我們正在抓緊一點救命稻草。如果我們也從白人至上主義的觀點來看,我們忽略了世界各地關於思想、情緒的含義和人類行為方式的太多文化智慧。

在過去的幾年裡,這真的讓我很惱火,作為一個白人、非常強大和種族主義的機構,DSM、精神病學和心理學的全面控制和影響正被推到世界各地——作為一種規範——這些疾病是人類的所有疾病。現在每個人都必須適應它們,儘管人類的行為在宗教、文化、語言、社會、社區、部落、一切方面都存在巨大差異。我覺得太囂張了,真的。

Biancolli:正如你所指出的,女性被診斷出患有邊緣型人格障礙的可能性要高出七倍,這基本上是一種垃圾診斷。你稱之為現代的歇斯底里。一旦有人被診斷出患有臨界,那麼他們所說的任何事情都絕對不會被認真對待。我已故的姐姐真的在一系列診斷中苦苦掙扎,她服用了所有可以想像的藥物。住院13或14次。最終於92年自殺身亡。我永遠不會忘記她對當她得到臨界診斷時發生的事情的描述,每個人都不再聽了。

這就是女性所經歷的。為什麼不經常聽到?在聽到這樣的故事之前要做什麼?

泰勒:這就是診斷的力量,不是嗎?這些故事不會被聽到,因為它們不被視為合法的故事,因為診斷凌駕於故事的合法性之上。如果您被診斷出患有邊緣性人格障礙,尤其是作為女性,然後您會嘗試說出來嗎?

這種診斷實際上只是將你定位為一個尋求注意力的人、一個說謊者、一個不可靠的人、與現實脫節的人,而且還具有操縱性。那個最讓我惱火,因為有太多的專業人士與我交談過,我為這本書採訪過,他們直接接受過培訓並被告知,“不要聽邊緣患者的意見。他們會操縱你,他們會欺騙你,他們會控制你,他們會把你纏在他們的小指上,他們會讓你做他們想讓你做的一切。”

專業人士會和我說話,他們會說,“我們不會與邊緣患者交談,因為他們會獲取有關您的信息,然後他們會利用這些信息來對付您。” 哇——你是怎麼訓練的?即使,比如說,邊緣性人格障礙是真實的,我不認為它是,但說它是。讓我們這麼說——讓我們也接受心理健康與身體健康是一樣的。這些只是疾病,它們只是疾病的名稱。您將如何避免培訓專業人員不聽那組特定的患者?

醫學院裡沒有人被告知,“不要聽糖尿病患者的。他們會騙你,他們會控制你,操縱你。” 為什麼允許?

我從事針對婦女和女孩的暴力工作已有 12 年了,這是最常見的診斷。我通常可以在它發生之前預測它——在它出現之前的幾週或幾個月。我知道會發生什麼,然後我知道什麼藥物。我知道風險評估會說什麼。我知道他們的餘生會是什麼樣子。不應該是這樣的。事實上,它也被專業人士用作誹謗,我所在領域的專業人士——“她有點邊緣化。”

Biancolli:這是否告訴你 DSM 本身就是天生厭惡女性的?它的本質是什麼,它的編譯方式和傳播方式幾乎就像福音一樣?

泰勒:證據基礎已經從之前的研究表明,DSM 天生厭惡女性,因為女性與 DSM 中的每一個診斷都呈正相關。我們還從之前的研究中了解到,女性更有可能接受多種精神病診斷,而男性更有可能只得到一種診斷。正如我們所知,對於邊緣性人格障礙,如果你是女性,你患這種疾病的可能性要高出七倍。如果你是雙性戀,你也更有可能接受邊緣性人格障礙診斷。

現在,我覺得這很迷人,因為女性的雙性戀幾乎被視為終極偏差——她與女性和男性同睡,而且她對兩者都有性吸引力。DSM 一直將其定位為身份危機:如果一名女性是雙性戀,那是因為她在製定自己的身份方面存在問題。對我來說,這是一個危險信號。

幾年前在英國進行的一項研究發現,每個病房中雙性戀的邊緣性人格障礙女性的比例高於異性戀或女同性戀。 女同性戀者肯定受到歧視。但我只是覺得有趣的是,雙性戀女性更有可能被診斷出患有邊緣性人格障礙。

Biancolli:他們以一種特定的方式被妖魔化,或者以另一種方式。

泰勒:是的。肯定的,是的。

Biancolli:你在VictimFocus.org的工作,並呼籲指責受害者——這一直是你職業生涯的重點。你在書中談到了所有不同的方式,女性如何通過診斷受到指責。你說,“ 想到沒有‘毆打婦女綜合症的男人’,但有‘被毆打的女人綜合症’,這真是令人驚訝。”

泰勒:你想放棄一切,因為這太明顯了。它正盯著我們的臉——厭女症和被虐待女性的定位。

它就在那裡。多年來,爭論的焦點是那些說自己受到丈夫、父親或男朋友虐待的女性是有問題的——因此從未有過針對強姦和虐待女性的暴力男性的某種障礙的表述。但是對於被男性強姦和虐待的女性,有很多精神病診斷。因為你遭受了嚴重的虐待、暴力、壓迫、歧視以及其他所有的一切而感到痛苦並不是一種疾病。那不是病態。

但我也不認為犯下這些罪行是一種疾病。男人生活在一個厭惡女性並支持各種暴力的社會中,不斷地美化和聳人聽聞的各種暴力。

這些犯下這種罪行的人,他們不是精神病。這不是某種疾病,它們不需要治療,不需要藥物。他們生活在一個向他們表示祝賀並誇大他們所做的事情並實際上支持他們在各個層面所做的事情的社會中。實際上,他們的行為方式符合社會規定。這不是病。

Biancolli:你的工作重點是不,沒有人真的有精神病,只是每個人都經歷過一些事情。我知道這是一種非常簡單的解釋方式。但是,這需要在思考方面做出多大的轉變——與其說你天生就有問題,不如讓我們真正傾聽你談論童年受虐待或任何讓你受到創傷的事情?

泰勒:它確實需要大規模的系統性改革,我知道這會嚇到人們——而且工作量很大。但這是取得人類進步所需的唯一途徑。因為我們所做的是我們已經建立了非常複雜和智能的漸進式系統,這意味著,例如,如果你接受精神病診斷並服用藥物,你才能獲得福利。只有當您接受自己患有精神病並服用藥物時,您才能獲得某些形式的支持。如果您接受精神病診斷並服用藥物,您只能進入治療等候名單。一切都與這些標籤有關。

Biancolli:您之前談到了整個心理學和精神病學歷史上為醫學專業和硬科學合理化、為自己辯護的努力。在你的書中有一次你說心理健康與身體健康不同。這與斷腿或止痛藥不同。另一面打擊了我:當你跌倒摔斷一條腿並去急診室時,我們並沒有被告知我們的骨骼深處存在問題。我們沒有被告知它存在於我們的基因中。除非我們到了一定的年齡,否則我們並不是都被告知這是骨質疏鬆症。但他們甚至不會在沒有測試的情況下這麼說。你在書中描述的女性——以及無數女性——被告知她們已經崩潰了,她們才是問題所在。並且以一種幾乎存在的方式,對吧?

泰勒:是的。心理健康和身體健康之間有很多區別,但這是其中之一——這裡沒有測試,這一切都只是假設和觀察。沒有針對任何心理健康問題的經過驗證的測試——沒有血液測試,沒有基因測試,沒有腦部掃描。空無一物。一百年來,我們什麼都沒創造。

精神病學和心理學唯一依賴的是觀察性自我報告測量、心理測量測量,它們不是診斷測試。他們可以從一天到下一天改變。它們會根據某人對項目的理解程度而改變,或者他們是否甚至將英語作為第一語言。他們有很大的偏見。

人們對我這麼說非常生氣。我經常想知道,這種憤怒有多少是因為他們想相信這是一門科學,他們想相信這是科學的,並且有證據表明它是遺傳的。或者這是某種神經遞質失衡。或者可能以某種方式遺傳。他們想要這樣,因為這聽起來真實而合理,並且幾乎證實了他們的感受是一種真正的疾病。我認為人們害怕痛苦和創傷還不夠好,就像它沒有被視為一個足夠有效的原因一樣。這有意義嗎?

Biancolli:我很幸運自己沒有被捲入精神病學系統,但我回想起我的一個孩子出生後。我進行了一次定期檢查——那是一位我以前從未見過的年輕醫生。他拿著一份清單坐在那裡,問我各種各樣的問題。他知道我剛生完孩子。我提到我睡得不好,我承認我很沮喪。

他拿出處方本,為百憂解開出處方。我說:“我不會接受那個。我不要它。” 他說:“好吧,來,拿著它。你可能會改變主意。” “不,我不會接受的。” 他說:“拿去吧。” 他遞給我。我回家把它扔了。我知道我不是唯一一個生完孩子然後筋疲力盡的女人,然後去看醫生,醫生說:“嗯,那是不正常的。” 這不正常怎麼辦?

泰勒:是的,這很重要。我很高興你提出這個問題,因為我在書中寫到了這個——關於懷孕、出生、經期和更年期。還有產後時期:我真的鄙視你在那個時期變得病態的可能性。我很抱歉那些還沒有孩子的聽眾——這會讓你感到害怕。但是生孩子真的很難,好嗎?你懷孕了,你的身體會以你從未想像過的方式發生變化。你有很多不知從何而來的健康問題。你的出生可能是創傷性的,也可能是好的,但無論哪種方式,它都會受傷,然後你必須從中恢復。

然後,突然之間,你已經從一個在你自己的生活中只有你自己的選擇的人變成了一個讓你以前從未照顧過的小嬰兒活著的東西。

很多媽媽一開始讓寶寶睡在她們旁邊,她們有這樣的東西——“哦,天哪,它還在呼吸嗎?” 看著胸部上下起伏。這太可怕了。

然後最重要的是,你不再有任何自由了。你的生活圍繞著孩子、睡覺和吃飯,讓他們換衣服,讓他們做好準備,對吧?這是一個正常的、巨大的變化。你會期望會有一些心理影響——除了你睡得不好。睡眠剝奪僅在兩三天后就開始了。你會很快開始感到非常不適,這是正常的。

如果你沒有得到支持,或者如果你的伴侶虐待,或者如果你是一個單身媽媽,你會變得更糟。

Biancolli:寫這本書有什麼幫助嗎?它有沒有給你任何見解或方向或理解?有什麼積極的方面嗎?

泰勒:我發現寫這本書很困難。安樂死的那一章讓我很不爽。在我研究安樂死在精神病學中的使用(在荷蘭和比利時)時,我不得不休息幾次,因為那是我開始真正生氣的時候。有幾次對女性的採訪,我出來後只是想,“沒有正義,沒有上訴程序,沒有辦法對這些病房對這些女性所做的事情採取行動或起訴。” 在本書的最後,我談到了我想要創造的東西——我們可以做的 10 或 11 件事來真正改變系統。

就積極性而言,我知道有相當多的大型且非常有影響力的權威已經閱讀了這本書並正在參與這些論點。我有興趣看到我與他們舉行的會議,並試圖說服他們尋找遠離 DSM、遠離醫療化的替代方案。讀這本書的人比我們想像的要多得多,“哦,等一下,這確實很有道理,實際上。” 所以這讓我繼續前進。

我真的很想建立一個倡導計劃——這意味著你可以去找一個可以和你一起參加這些會議的倡導者,挑戰診斷和藥物的使用。我真的很想創造它,推出它,測試它,看看它是否有效。因為很多女性在與精神科醫生、護士或其他醫生進行這些預約時,她們被告知:“你有精神病。來,拿著這個。” 有時,我只是想知道人們是否可以提出上訴或第二意見,或者他們是否有人在那裡。如果一個專業人士坐在他們旁邊說:“對不起,你開的是什麼藥,你為什麼開那個藥?” 因為如果你陷入困境,你不一定能夠做到這一點——但其他人可以。

我還希望我們創建一個上訴程序。有很多女性在她們的檔案中有精神病診斷,在 20、30、40 年後仍在傷害她們——她們甚至不再服用任何藥物。他們甚至不在任何服務中,但實際的診斷仍在存檔中。我真的很想看到它起飛。您應該有權刪除某些東西。我也想圍繞它構建一些東西。

寫這本書的另一件事:後來我的感覺幾乎是,“哦,感謝上帝,我已經把它全部搞定了。都出來了。它在一本書裡。它在某個地方。它是可訪問的。任何人都可以拿起並閱讀它,他們就會明白我在說什麼。” 我很高興我做到了。我不知道我的生活或事業將我帶向何方。但我確實知道這是迄今為止我做過的最重要的事情之一,而且我認為那本書會比我更長壽。

Biancolli:嗯,今天有你在這裡真是太好了。謝謝你寫這本書。感謝您抽出寶貴時間與我們分享您的見解。

泰勒:非常感謝你邀請我。

艾米·比安科利Amy Biancolli 是 Mad in America 的特約記者。作為一名擁有數十年為奧爾巴尼時報聯盟、休斯頓紀事報和赫斯特報社撰寫有關藝術、文化、電影和其他主題的經驗的記者,她還是三本書的作者——其中兩本是關於失落和悲傷的回憶錄。她最近出版的《弄清楚大便:愛、笑聲、自殺和生存》( 2014 年,Behler Publications ) 是對她丈夫、作家克里斯托弗·D·林沃爾德 (Christopher D. Ringwald) 自殺後一年的記述。她畢業於漢密爾頓學院和哥倫比亞大學新聞研究生院。