羅伯特·惠特克-2022 年 8 月 20 日

一個在我們於 8 月 13 日發布了我們的報告“精神病學、欺詐和集體訴訟案例”之後,精神病學家 Awais Aftab——他將公眾角色定位為改革者和對其職業的批評者——在 Twitter 上發表了評論. 這是他最初的推文:

我不得不承認,我對 Twitter 世界知之甚少。我偶爾會在電子郵件中收到通知,告訴我精神病學批評者的推文,儘管我什至不確定該通知是如何產生的。但我非常感謝 Aftab 最初的推文——我的意思是,有人能要求比“天哪”更好的評論嗎?

然而,我認為在他的情況下,這並不是一篇讚揚這篇文章的評論的前奏。在他的第一條“天哪”推文之後,Aftab 跟進了一條更長的推文,其中講述了他對我和其他精神病學“批評者”的不滿,這反過來又引發了許多推文,以回應 Aftab 沒有不感激,他把線拉下來。

由於我不是 Twitter 訪問者,因此我沒有關注該主題。我早就不再擔心這樣的批評了,我想這也差不多。但是,有幾個人通過電子郵件發送了該線程的屏幕截圖,一旦他們這樣做了,我就看到 Aftab 公開了一項無法置之不理的指控。他是對新聞瀆職的指控,當然,這是為了破壞我們報告的可信度。

在他的推文中,Aftab 專注於我們報告中的一個簡短段落,該段落講述了美國精神病學協會 (APA) 如何在其網站上仍然可見的頁面中繼續誤導公眾關於抗抑鬱藥的功效。他在推特上說,我對網站上呈現的內容“歪曲了事實”,這是我如何“修飾”事物以及這種“虛假陳述如何疊加”的一個例子。

現在,很容易證明我沒有做過這樣的事情,並且該頁面誤導了公眾關於抗抑鬱藥的有效性,更廣泛地說,關於接受抑鬱症治療的患者的結果。事實上,他的指控提供了一個機會來詳細闡述這種欺騙行為的嚴重程度,並以這種方式增加了 APA 作為一個公會如何經常誤導公眾對其治療效果的證據。

他的推文也在以另一種方式揭示。他們講述了認知失調的強烈爆發。雖然他的推文是他自己的,但它們代表了許多精神病學家對批評者的回應,批評者指出精神病學的公開聲明經常被自己的研究所掩蓋。認知失調每次都出現:批評者被認為有偏見或出於對專業的敵意而被駁回,等等,這樣該領域就避免將自己的行為視為錯誤和需要改革。

這就是為什麼不能指望精神病學自我改革的原因。公會根本無法忍受面對自己研究的現實。或許公眾壓力會迫使這種改變,但美國的醫學界被主流媒體視為權威人士,這限制了公眾壓力作為變革推動者的可能性。這使得法律成為推動這種大規模改革的唯一可能手段。

無論如何,我們的社會需要精神病學,作為監督我們生活這一領域的醫學專業,為我們提供關於精神病學“生物學”及其治療優點的誠實信息。

認知失調是改革的障礙

認知失調的前提是,當個人的行為與他們的道德信仰不一致時,或者當他們試圖持有不相容的想法時,他們會經歷心理困擾。經歷認知失調的人希望通過調和他們相互衝突的信念和行為或不相容的想法來減少他們的不適感。兩位研究認知失調的社會心理學家Carol Tavris和Elliot Aronson這樣說:

“因為大多數人都有一個相當積極的自我概念,相信自己有能力、有道德、聰明和善良,他們減少不和諧的努力將旨在保持他們積極的自我形象——即使這會使無能、不道德的行為永久化,愚蠢或殘忍。”

他們指出,不和諧的狀態可以通過多種方式解決。我們更有可能注意到和記住證實我們信念的信息,而忽略或貶低威脅我們信念的信息。如果我們被迫面對威脅我們自我意識的信息,我們可能會簡單地拒絕信息(這是錯誤的),或者隱喻地殺死信使(他有偏見,或者有邪惡的動機),或者找到理由為其辯護。

不幸的是,研究發現我們沒有意識到自己的認知失調。無意識的頭腦試圖通過為保持一個人積極的自我形象的有意識的頭腦構建一個動態的敘述來解決心理困擾。

塔夫里斯和阿倫森寫道:“自我辯解的無意識機制與說謊或為他人找藉口以挽回面子或保住工作不同。” “它比明確的謊言更強大、更危險,因為它使我們甚至無法意識到我們的信仰是錯誤的,或者我們做了一些愚蠢、不道德或殘忍的事情。因此,失調理論預測,做壞事的不僅是壞人。更多的時候,更大的問題來自做壞事的好人或堅持愚蠢信念的聰明人,恰恰是為了保持他們認為自己是好人、聰明人的信念。”

引發認知失調

當喬安娜·蒙克里夫 (Joanna Moncrieff)、馬克·霍洛維茨 (Mark Horowitz) 及其同事發表了他們的發現,即沒有充分證據表明低血清素會導致抑鬱症時,它在公眾中引起了極大的轟動,很快就獲得了超過一百萬的閱讀量,並在大腦中產生了一定程度的認知失調。精神病專業。

一些精神病學家表示,這早已為人所知,並忽略了它的重要性,而其他人則批評了這項研究,質疑研究結果。其他人則用“沒有傷害,沒有犯規”的藉口說:“抗抑鬱藥有效。” 所有這些反應都淡化了這篇論文的重要性,並讓公眾相信抗抑鬱藥是一種有用的治療方法,從而緩解了蒙克里夫的論文對精神病學來說是尷尬的不和諧感覺。

我們在 8 月 13 日發布的 MIA 報告肯定會在閱讀該報告的精神科醫生中引起更強烈的不和諧反應。該報告記錄了 APA 如何繼續向公眾宣傳化學失衡的故事,因為它自己的教科書已經宣布它已經死亡並被埋葬了。

那是對公會不道德行為的描述。患者被告知他們患有大腦中的化學物質失衡,公眾明白這是真的,而學術精神病學家和 APA 領導人一直都知道事實並非如此。這顯然給精神科醫生帶來了“認知失調”的時刻:他們如何將這些事實與他們自己的自我形象調和起來,作為以道德方式善待患者的醫生?

許多社區精神病學家在閱讀本文後,可能會感到另一種不和諧。毫無疑問,許多人認為化學失衡的故事實際上是真實的。那麼為什麼公會會以這種方式欺騙公眾——以及它自己的成員呢?

此外,我們的報告調查了“抗抑鬱藥的作用”反應。該文獻綜述講述了使用抗抑鬱藥治療的“現實世界”患者的結果如何很差,並且長期研究提供了理由得出結論,即抗抑鬱藥會增加一個人患慢性抑鬱症和功能障礙的可能性。這肯定會激起最強烈的不和諧感覺:精神科醫生的職業生涯建立在抗抑鬱藥和其他精神科藥物“有效”的理解之上。

研究回顧與他們對“抗抑鬱藥有效”的理解相比,提出了兩種“不相容”的想法。因此,明顯的“認知失調”反應:報告“扭曲”了真相。作者“修飾”了一些東西。現在開處方的人可以放鬆了:畢竟,抗抑鬱藥確實“有效”。

Aftab 的推文

Awais Aftab 在 Twitter 上展示了他是一名隨時與公眾互動的精神科醫生,並且是媒體在尋找某人評論精神病學批評者或挑戰傳統智慧的有爭議論文時的首選人. 他以不是特別討人喜歡的方式對 Moncrieff 的論文發表了評論,得知他在我們的 MIA 報告發布後迅速按下了手機上的“發送推文”按鈕,我並不感到驚訝。

他的推文中有幾個認知失調的例子很容易識別。它們不需要太多解釋。然而,他指控我“歪曲”事實需要深入回應,因為它試圖挑戰報告的完整性(以及我的聲譽)。

- 口誤

在他最初的“天哪”推文中,Aftab 將 Moncrieff 的論文稱為“臭名昭著”。現在,這篇論文遵循了一個清晰的科學過程,從這個角度來看,它沒有任何爭議,但臭名昭著的定義是:“以一些劣質或行為而聞名;邪惡; 可惡。”

我想這是一種無意識的詞語選擇。然而,它揭示了 Aftab 對一篇將公眾逐漸相信的謊言置於聚光燈下的論文感到不安。

- 介紹紅鯡魚

在他的開場推文中,Aftab 聲稱我正在呼籲提起集體訴訟,因為 Moncrieff 的論文“聲稱”APA 和其他“實體從事醫療欺詐”。根本不是這樣。

Moncrieff 的論文沒有指控 APA 或其他實體從事醫療欺詐。我做到了。我寫這篇論文是為了回應著名精神病學家的公開評論,他們早就知道抑鬱症的低血清素理論是錯誤的。我寫道,這些評論是對醫療欺詐的供詞。然後我們的報告提供了該欺詐的詳細說明。

Aftab 對我們報告的描述隱藏了記錄在案的欺詐主題。相反,我被描述為依靠一篇“臭名昭著”的論文來攻擊精神病學。這顯然太離譜了,值得“天哪”驚嘆——讀者能相信這是多麼可怕的事情嗎?

- 殺死信使

每當出現威脅到一個人的信念或自我意識的信息時,這種反應就會浮出水面。“信使”被譴責為有偏見,或被仇恨驅使。

以下是屬於“殺死信使”類別的一系列推文:

廉價的諷刺、破壞性的衝動、虛假信息、英國脫歐、特朗普主義、QAnon、反vax運動、COVID-19否認主義、點燃系統、破壞系統——這是一大堆貶義詞,顯然是針對我和其他人他們的批評太過分了(超出了 Aftab 可以容忍的範圍。)同時,他“努力反擊虛假信息,同時保持接受批評。”

因此,認知不和諧的解決方案:在這場“辯論”中至少可以找到一個思想開放的人。

- 惠特克“扭曲真相”

就認知失調反應而言,這一指控旨在解決問題。沒有理由對報告感到不安,因為它不是真的。

但是,鑑於此消息貶低了報告的完整性(以及我作為記者的完整性),因此需要對這條推文做出詳細回應。

Aftab的指控

在回應蒙克里夫的論文時,一些精神病學家提出了“沒有傷害,沒有犯規”的藉口。“抗抑鬱藥有效,”他們說。在我的 MIA 報告中,我出於以下目的審查了該聲明:這是一份向公眾提供“知情同意”的聲明嗎?這只是長篇報告中的一個部分,因此我很快總結了與該問題相關的三類證據:

- 在行業資助的試驗中,在 52 分的漢密爾頓抑鬱評定量表上,抗抑鬱藥比安慰劑更能減輕症狀兩分,這一差異具有可疑的臨床意義。

- 在對“現實世界”患者的研究中,只有少數患者對藥物有反應,即使是很短的時間,一年結束時的保持健康率特別差。

- 有證據表明,長期服用抗抑鬱藥會增加一個人患慢性抑鬱症和功能障礙的風險。

在本節結束時,我寫道:

當然,這些信息將使患者能夠就是否服用抗抑鬱藥做出明智的選擇。然而——這是 APA 如何繼續誤導公眾的一個例子——以下是 APA 目前告訴 公眾關於抗抑鬱藥療效的內容:

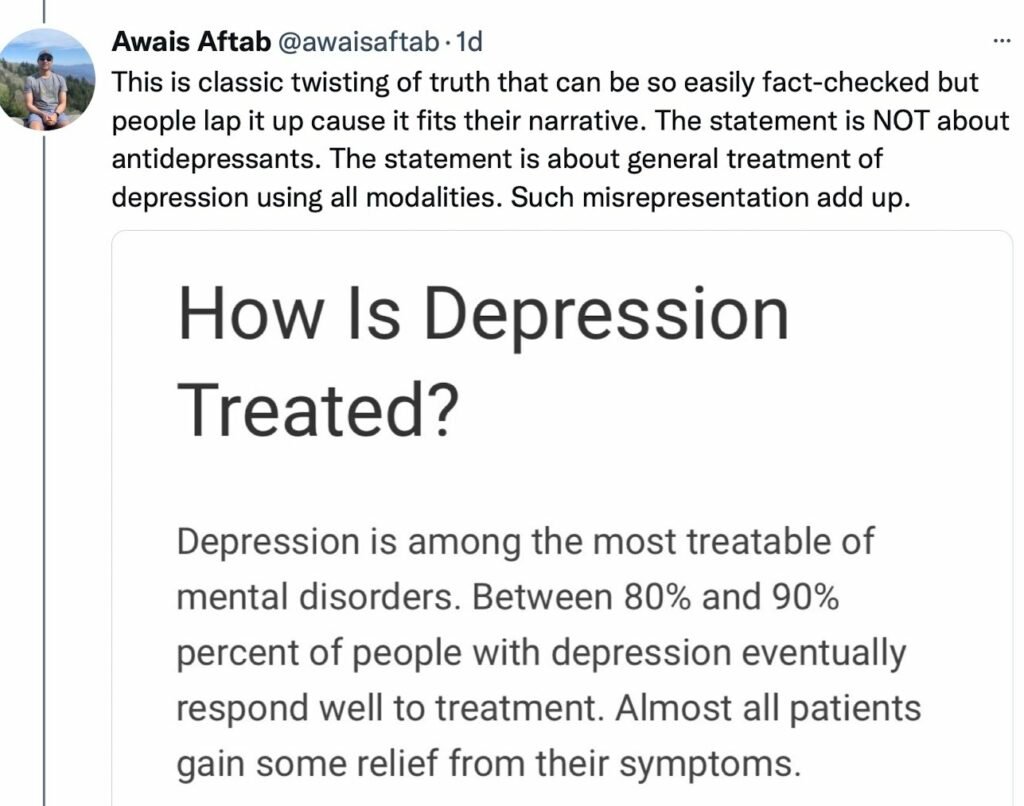

“80% 到 90% 的抑鬱症患者最終對治療反應良好。幾乎所有患者的症狀都得到了一些緩解。”

這兩段,在一份超過 8000 字長的報告中,Aftab 抓住了這兩個段落,指責我記者瀆職。

這是隨後的主題:

雖然我並不積極,但我認為 Aftab 堅持認為“80% 到 90%”的良好結果數據來自研究表明,如果第一種方式不起作用(抗抑鬱藥),那麼可以嘗試第二種方式(心理治療),如果這不起作用,那麼可以嘗試三分之一(ECT),不知何故,在這個過程結束時,80% 到 90% 的患者將對治療“反應良好”,幾乎所有患者都會獲得了一些緩解——例如,幾乎每個人的表現都比基線好。

因此,他說,這篇文章並不是在向公眾宣傳抗抑鬱藥的功效,而是向公眾宣傳精神病學部署網頁上提到的三種治療方法所產生的良好結果:抗抑鬱藥、心理治療和 ECT。

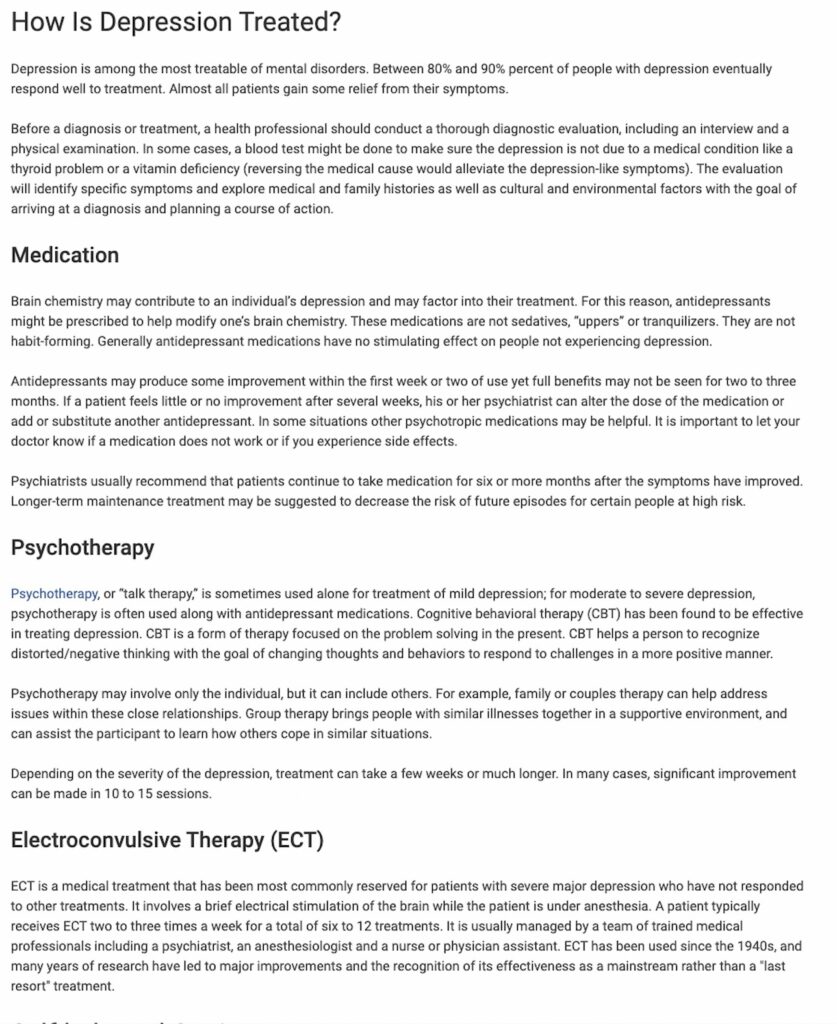

APA 的網頁

幸運的是,有一份文件可供讀者查閱,以評估他的指控是非曲直。下面是我鏈接到的頁面的快照(點擊圖片放大):

這篇文章以一種微妙的方式告知患者“抗抑鬱藥的功效”,它依賴於公關工作中常見的技巧。

第一段介紹了一個統計數據(80% 到 90%),說明了接受抑鬱症治療的患者的積極結果。統計數據的使用為文章提供了科學的光環,並且促使非專業讀者認為該統計數據來自臨床研究。然而,沒有給出引用,同樣重要的是,沒有解釋它如何適用於任何一種治療方法。這段話中也沒有引用任何其他“結果”統計數據。正是這種模糊性促成了有效的公關:統計數據漂浮在空中,讀者的思想準備好應用於他或她接下來閱讀的任何內容。

“下一個”時刻講述了抗抑鬱藥,這當然是定期為抑鬱症患者開出的治療方法。該部分首先告訴訪客化學失衡理論的溫和版本:“大腦化學可能會導致個人的抑鬱症並影響他們的治療。出於這個原因,可能會開出抗抑鬱藥來改變一個人的大腦化學物質。” 然後它告訴讀者這些藥物的功效:“抗抑鬱藥可能會在使用後的一兩週內產生一些改善,但兩到三個月可能看不到完全的益處。”

訪問此 APA 抑鬱症頁面的訪問者將了解到心理治療和 ECT 也很有效。

現在想像一下,這個頁面的訪問者在閱讀了這篇文章後關閉了他或她的電腦,並且一個家庭成員問他們從抗抑鬱藥中學到了什麼。訪問者的腦海中會回憶起所呈現的一個結果統計數據,即 80% 到 90% 對治療反應良好,並得出結論認為這是在服用抗抑鬱藥 2 到 4 個月後預期的結果,此時“完全受益” “ 到達。

這就是浮動統計數據的威力。讀者將把它應用到抗抑鬱治療中——畢竟,“全部益處”最終會到來——這將成為他或她對這種治療“功效”的理解。事實上,由於這段話中沒有聲稱 80% 到 90% 的數字代表所有三種治療後的結果,因此該頁面的訪問者可能會得出結論,無論他們選擇三種治療中的哪一種,他們都會有 80% 到 90 “反應良好”的機率百分比。

但是,可以看出 Aftab 的想法是如何利用 APA 在此網頁中聲明的模糊性的。為了在我的報告中捕捉到這種模糊性,我應該寫下: 以下是 APA 目前告訴公眾的關於抗抑鬱藥及其其他治療抑鬱症的療效的內容。正是最後五個詞的缺失讓 Aftab 的大腦開始思考“明白了”,一旦他抓住了這個想法,他就全力以赴。他的大腦需要想出一個解釋來解釋“80% 到 90%”的反應——很好的說法,它很快就拼湊出這樣一個概念,即 APA 正在談論的是累積結果(即使 APA 的文本中沒有聲稱具有這種效果),一旦他的想法做到了,瞧——惠特克“扭曲了真相!”

直到那時,他的推文 Pfluft 的回复者才打電話給他:他聞到了“BS”的味道。因此,Aftab 的頭腦現在有了一個新的認知失調挑戰,它為他對 APA 的“反應良好”主張的辯護提供了一個快速補充:這些是“最終”結果,隨著時間的推移,反應良好的結果上升到 70%,不,他沒有那個 70% 數字的來源,誠然,這比 APA 的 80% 到 90% 數字有點少,但這並不重要,重要的是惠特克不能被信任。我相信,就在那時,Aftab 關閉了該線程。

這就是工作中的認知失調。但是,這裡有一個重要的事實點需要進一步審查。在報告中,我引用了該網頁作為 APA 繼續欺騙公眾關於接受抗抑鬱藥治療的患者的結果的證據。我在報告中引用的真實世界研究揭示了 APA 持續的欺騙行為是多麼令人震驚,以及 Aftab 聲稱最終 70% 的抑鬱症患者對治療反應良好的說法相距甚遠。

接受抑鬱症治療的真實世界患者的結果

由於我對抗抑鬱藥風險/益處研究的回顧只是一份長報告中的一個部分,因此我沒有詳細描述“真實世界”的研究。然而,這些研究駁斥了 Aftab 的說法,即臨床環境中抑鬱症患者的結果“最終”會非常好。總之,這三項研究不僅說明了抗抑鬱治療的不良結果,而且還說明了在臨床護理環境中接受治療的患者的不良結果。為患者提供了各種臨床支持,三人中的兩人,許多患者還接受了心理治療。

在一項針對 126 名真實患者的研究中,研究人員解釋說:“治療是在專門為最大限度地提高臨床結果而設計的條件下進行的,其中包括使用藥物算法、額外訓練有素的臨床工作人員支持、患者和家庭教育、定期評估症狀和所有藥物就診時的副作用、臨床程序手冊的使用和專家諮詢。”

12 個月末的緩解率和緩解率分別為 26% 和 13%。研究人員寫道,這些結果“顯示出非常低的反應和緩解率”。他們進一步指出,這些結果優於未獲得“強化治療方案”的“照常治療組”,因此普通臨床護理的結果可能比這更糟。

當 NIMH 啟動其 STAR*D 研究時,它吹捧它是“有史以來評估抑鬱症治療的最大和最長的研究”。NIMH 研究人員表示,這項針對現實世界患者的研究將產生指導美國臨床護理的結果。“鑑於[在現實世界的患者群體中]缺乏受控數據,結果應該具有重大的公共衛生和科學意義,因為它們是在具有代表性的參與者群體/環境中獲得的,使用可以輕鬆應用於日常實踐的臨床管理工具。 ” NIMH 承諾,結果將“迅速傳播”。

該研究旨在模擬門診環境中的真實處方實踐。如果第一種抗抑鬱藥不起作用,那麼可以嘗試第二種抗抑鬱藥,最終給患者最多四次嘗試,看看他們是否能找到一種可以緩解症狀的藥物(在 Hamilton 上定義為七次或以下)抑鬱量表)。在積極治療的這一階段,患者也有機會單獨接受認知治療或與西酞普蘭聯合接受認知治療,這一設計表明,正如 NIMH 所說,這將是一項“抑鬱症治療”研究,而不僅僅是抗抑鬱藥. 研究人員得出結論,接受心理治療的患者“與接受藥物治療的患者有相似的反應和緩解率”。

這項研究的結果很差,以至於 NIMH 資助的調查人員報告的結果是一個醜聞。研究人員依靠各種數學迴轉告訴公眾,67% 的患者在治療階段緩解,而事實上,外部研究人員對研究數據的重新分析發現,只有26% 的患者達到了這種狀態。

該研究還有一個“維持”階段,旨在評估那些已匯款的人是否可以保持健康。在長達一年的隨訪期間,“醫生被允許進行任何心理治療、藥物治療和/或藥物改變,以最大限度地保持患者緩解狀態的可能性。”

再一次,NIMH 調查人員以一種令人困惑的方式報告了結果,以至於無法計算出保持良好狀態的比率。由 Ed Pigott 和 Allan Leventhal 領導的一組外部調查人員經過數年的醫學偵查,才確定了實際數字。Pigott 告訴Medscape的底線結果:

“我們發現,在 STAR*D 研究中最初開始使用 SSRI [選擇性血清素再攝取抑製劑] 西酞普蘭的 4041 名患者中,經過 4 次試驗,只有 108 名患者出現緩解,並且沒有復發和/或下降結束 12 個月的持續護理。. . 換句話說,如果你想看持續收益,你只會看到 2.7%,這是一個非常令人瞠目結舌的數字。”

Medscape 隨後採訪了 STAR*D 試驗的主要研究者之一毛里齊奧·法瓦(Maurizio Fava),並詢問皮戈特的結論是否真的是真的。STAR*D 調查人員發布了一張帶有 108 數字的圖形,儘管幾乎不可能理解它的含義,在採訪中,法瓦承認皮戈特的說法是正確的。“我認為他們的分析是合理的,與我們的報導並不矛盾,”法瓦說。

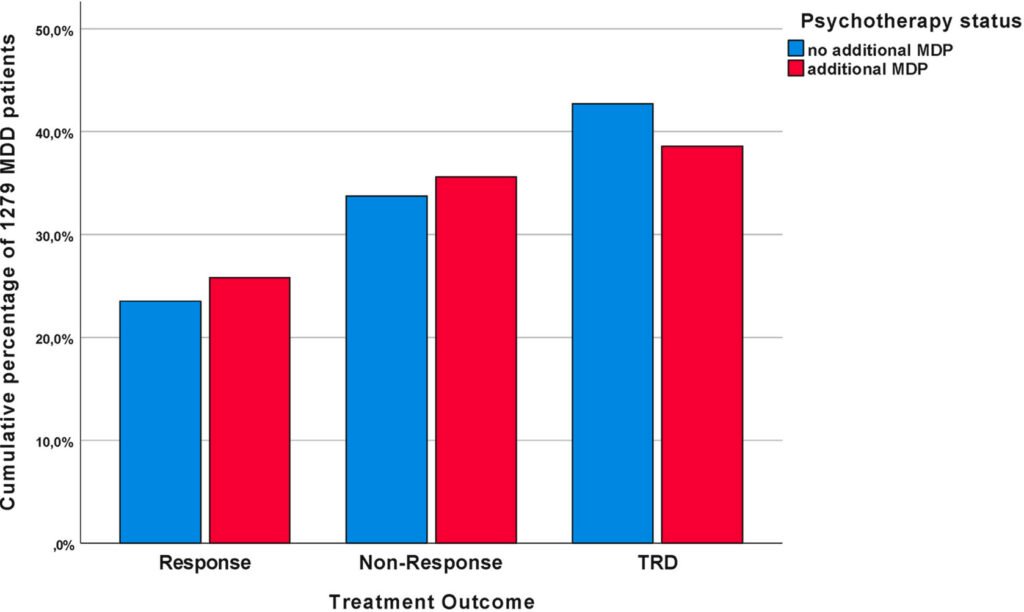

研究三:結合心理藥物治療和心理治療與重度抑鬱症的更好結果無關

在最近對 1,217 名被診斷患有重度抑鬱症的患者進行的一項國際研究中,研究人員繪製了單獨使用抗抑鬱藥治療和使用抗抑鬱藥加某種形式的心理治療治療的結果。結果幾乎相同,兩組的結果都很差。只有 24% 對治療有反應(例如,症狀下降了 50%);34% 對治療無反應;41% 的人患上難治性抑鬱症。

下圖描述了兩組的結果:

因此,這三項研究講述了一個類似的故事:在臨床環境中接受治療的“真實世界”患者的結果非常差。只有少數患者在某個時候對治療有反應,只有一小部分患者康復並保持良好狀態。

事實上,由於 STAR*D 研究的結果應該指導未來的臨床護理並“迅速傳播”,APA 今天可以在其網站上列出該研究的數字,以告知公眾接受治療的患者的結果沮喪。不是 80% 到 90% 的“反應良好”數字,而是 26% 的緩解率和 2.7% 的長期保持良好率。通過這種方式,公眾可以適當地了解 NIMH 資助的研究告訴我們抑鬱症治療的有效性。

80% 的數字從何而來?

在他的最後一條推文中,Aftab 承認他不知道“80% 到 90% 反應良好”這個數字的來源。

幸運的是,我願意。

這是 APA 用於銷售抗抑鬱藥和其他抑鬱症治療至少 17 年的統計數據。APA 2005 年的小冊子“讓我們談談關於抑鬱症的事實”,它告訴讀者“可以開出抗抑鬱藥來糾正大腦中化學物質水平的不平衡”,它是這樣描述其治療效果的:

抑鬱症是“最可治療的精神障礙之一:80% 到 90% 的抑鬱症患者最終對治療反應良好,幾乎所有患者的症狀都得到了一些緩解。”

那是 Aftab 不記得的來源。他的腦海裡偶然發現了他在某個地方或另一個地方聽到的“事實”,在他認知失調的狀態下,他認為這是真的,而他一直沒有意識到他引用了一個可以在 17 年中找到的統計數據——舊小冊子向公眾保證,抗抑鬱藥“可以糾正大腦中化學物質水平的不平衡”。

不幸的是,APA 的宣傳滲入了大腦的無意識角落,尤其是當它年復一年地重複時。

前進的道路

兩年前,Mad in America採訪了 Awais Aftab,並邀請他作為我們播客的嘉賓,之後我與他交換了幾次電子郵件。我很欣賞他在《精神病學時報》上發表的對批判精神科醫生的採訪。即便如此,當我讀到他貶低的推文時,我並不感到驚訝。語言,對我的刻薄歸因,以及我歪曲事實的說法——這一切都說明了情緒上的認知失調爆發,這就是我的看法。因此,我並沒有真正將其視為個人:遭受認知失調就是人類。

同時,他的回應引出了一個明顯的結論:不能指望精神病學改革其方式。迫在眉睫時,即使是那些尋求改革行業的人也無法面對研究文獻中存在的現實,這與該行業對公眾的聲明以及他們自己對其療法優點的理解如此不同步.

那麼我們的社會要做什麼呢?我們的社會需要圍繞研究文獻中存在的“科學敘事”來組織思考和關心。這是一個非常重要的公共衛生問題,在這一點上,我能看到這種情況發生的唯一方法是通過法律的槓桿作用。法律要求醫學專業為患者以及公眾提供“知情同意”。如果應用該標準,那麼社會敘事將發生巨大變化。