羅伯特·惠特克-2022 年 7 月 9 日

aura Van Tosh 40 年來一直是精神科倖存者界的領導者,在地方、州和國家層面工作。她在西雅圖的家中與 Mad in America 進行了交談。

*********

羅伯特·惠特克:勞拉,自 1980 年代以來,您一直是一名“精神病倖存者”活動家,特別是在州和聯邦一級致力於政治和立法問題。但讓我們回到開頭——你是如何第一次接觸到心理健康系統的?

Laura Van Tosh:我 17 歲,當時我正在西雅圖探望我的母親。我去那裡度過了一個暑假,結果在我在那裡的時候有點失去了它,最終不由自主地投入了。

Whitaker:你一直和你父親住在一起?

範托什:當時我和父親住在休斯頓,雖然我是在邁阿密出生和長大的。我五歲的時候父母離婚了,在那之後,我會在星期天去看望我的父親。然後我媽媽決定在她二十多歲的時候離開,她把我和我姐姐留給了我們的父親,父親真的不知道該怎麼辦。我父親再婚了,他的第二任妻子也不知道如何處置我們。這是一個奇怪的情況,我們必須找到自己的成長方式。

17歲的時候,媽媽又出現在照片裡,對爸爸說,你能送他們去度假嗎?甚至那是一個場景——我父親試圖賄賂我們不要去。他提供了一輛車。但是我們去了西雅圖,我基本上嚇壞了。

發生了很多文化事件。那是 1978 年,當我來到西雅圖時,有一個巨大的 Gay Pride 週末,我從來沒有遇到過這樣公開表達自己的人。我父親是一個有偏見和種族主義的人,我在一個受保護的方式長大,這不是一個很好的經歷。然後我在西雅圖接觸到了所有這些東西,我們在這個假期裡有點孤單。我媽媽一直在工作。正如我所說,我有點失去了它,最後我住院了。

惠特克:違背你的意願?

範托什:是的。但我父親對我有合法監護權,他發現我住院了,他僱人在半夜帶我出去,讓我上了一架飛往休斯敦的飛機。我最終被限制在飛機上,因為我試圖下車。當我們到達休斯頓時,我在青少年病房住院了一年多。

Whitaker:一年多了?

範托什:那是我大三的夏天。我曾經是一個全A的學生。那太差了。那是一家綜合醫院的精神科。

我想從高中畢業,所以在大四的時候,我父親最終雇了一個司機每天來接我,送我去我的高中。他和學校做了安排——為了畢業,我必須每天至少出現一個小時。

我學了英語。我什至無法閱讀。我只是坐在那裡流口水。我在服用Thorazine。當時他們在我身上嘗試了很多其他藥物,但我最終能夠通過該課程並通過出現畢業。司機是一個送花的嬉皮士,每天他都會帶我穿過一個得來速的餐廳,我在那裡買了一個漢堡包。我因為服用這些藥物而沒有運動,而且我對氯噻嗪過敏。由於太陽中毒,我不得不遮住自己的身體。

但是我的高中朋友一直堅持著我。而且沒有污名。你會認為會有很多嘲笑和取笑我,但他們從來都不是那樣的。他們尊重我。我今天在 Facebook 上有很多朋友。

Whitaker:他們當時是用什麼診斷你的?

範托什:當時是躁鬱症。

Whitaker:他們讓你服用鋰嗎?

Van Tosh:是的,那是我開始使用鋰電池的時候。我在醫院慶祝了我的 18歲生日。

羅伯特·惠特克:你當時是如何體驗毒品的?

範托什:太糟糕了。我服用了很多不同的藥物。我在這家醫院受到很多限制。我試著跑。我被拘禁了一周,在隔離室裡待了一周。這是他們沒有規定的日子。

惠特克:你出院後去了哪裡?

Van Tosh:我第一次去西雅圖,一段時間無家可歸後,我最終去了佛羅里達。我和姑姑住了一會兒,然後是表弟。我最終加入了一個Fellowship House,這是一個Fountain House 模型。我參與了他們的整個計劃。我學到了很多——我猜你會稱之為一種社交。我小時候總是很外向,但你必須在住院很長時間後學會如何重新融入社會。

惠特克:勞拉,我能阻止你一會兒嗎?您在第一次住院之前獲得了全 A。你有朋友。你小時候有沒有什麼問題?

範托什:我 13 歲時,父親帶我去看心理醫生。一切就從那時開始。他的第二任妻子認為我和我姐姐有問題,我只記得坐在這個留著鬍子的男人面前哭泣。我不知道該對他說什麼。我不知道如何溝通。我想我想告訴他我們在心理上受到折磨。

惠特克:由第二任妻子?

範托什:不,是我父親。我父親並沒有經常打我們,但在我看來,他在心理上讓我們發瘋了。

惠特克:所以說真的,當時你生活中的困難在於你的家庭狀況——而不是學校或你的朋友。

範托什:我會說是這樣。我認為就生化問題而言,如果你看一下,我認為有一個觸發發生,觸發了一個開關。但我確實想知道它是否比生化更具情境性。

Whitaker:你是如何參與到同伴運動中來的?

Van Tosh:在佛羅里達之後,我回到西雅圖,最終在普吉特海灣的 Group Health Cooperative 工作,該合作社由其訂閱者運營。從本質上講,它是由患者驅動的。這是一般醫療保健,我在一個部門工作,該部門將患者組織為基礎設施的一部分。

當我在那里工作時,我最終發現了同伴運動。我參加了 NAMI 會議,聽到了人們的名字——喬·羅傑斯、朱迪·張伯林、丹·費舍爾、豎琴豪伊(霍華德·蓋德飾)——從很久以前就有的各種名字,最後每週六都與他們進行電話會議。每個月的一個星期六,朱迪·張伯林(Judi Chamberlin)將來自全國各地的所有人聚集在一起。

這是80年代初。此時,一切都是口耳相傳。沒有電腦。我最終在早上 8 點加入這些電話,每月一次,然後像這樣躺在床上拿著電話,抱著聽筒和枕頭,只是聽所有這些人談論他們是什麼正在做。他們正在組織遊行,他們正在開設臨時中心,他們正在幫助其他人擺脫這個系統。

全國每個州都會點名。有像南達科他州或北達科他州這樣的州沒有人接聽電話,但大多數州都有人在電話上可以談論正在發生的事情。會議紀要被記錄下來並通過郵件分發。這是非凡的,如此鼓舞人心。

惠特克:遇到這些人並成為精神病倖存者運動最初發展的一部分是什麼感覺?

Van Tosh:我終於聽到了那些有我曾經經歷過的人的聲音。對於一些問題,如隔離和克制,我覺得自己是正確的。我經歷過這些事情。他們強烈反對任何這樣的做法,他們是倖存者。我真的覺得他們正走在我想要改變的道路上。

也有很多交流,人們會說,我們是在馬薩諸塞州做的,然後內華達州的人會說,我怎麼能在我所在的地方完成這項工作?

當我們今天說同伴支持時,它是一種無定形的。大多數人點頭,他們知道這意味著什麼。但我說的是人們接管系統並開發和設計當時不存在的由倖存者運行的新服務。

惠特克:你覺得你是新生的民權運動的一部分嗎?

範托什: 我開始了。後來,當我們在會議上實際聚在一起時,我真的有這種感覺。我就是這樣來到費城工作的。我想是約瑟夫·羅傑斯(Joseph Rogers)對我說,“如果你能參加在密蘇里州聖路易斯舉行的這次會議,我會和你談談工作”,我做到了。這是一次保護和宣傳會議。

惠特克:這是哪一年 ?

範托什:這就像 1985 年。那時我才 20 多歲。

Whitaker:你工作的組織叫什麼名字?

Van Tosh: 它被稱為 Project Share,他們為智障和無家可歸者開展了一項名為 Outreach Advocacy and Training Services 的無家可歸者計劃。它被稱為 Project OATS——像桂格燕麥一樣的 OATS。它由聯邦政府資助,這是該國第一個由聯邦政府資助的同行項目。Project Share 在這個大辦公室裡還有其他同行運行的項目,比如新聞編輯室,人們進進出出。這太瘋狂了,太神奇了。

Whitaker:聽起來很有趣。

範托什:我們玩得很開心。我的計劃是 OATS 項目——街頭外展——當時有很多無家可歸者,我僱傭了一群無家可歸的人,包括我自己,我們組織並進行了街頭外展,並融入了城市團隊。我們幫助人們走出街道進入房屋,這是我們的職責。事實上,明天,我將與其他人一起參加網絡研討會,討論非強制性替代方案,因為我們今天面臨的問題。

惠特克:在您與無家可歸者一起工作的這段時間裡,您是否發現了無家可歸與心理健康狀況不佳或精神困擾之間的聯繫?

Van Tosh: 這種經歷會給你帶來壓力,讓你感到痛苦,而最初的行為實際上只是無法負擔得起你的住房。

有些人與我一起工作,他們自言自語,自言自語,也許有不同尋常的表達方式,比如跳起來跳舞或類似的事情。但在大多數情況下,這是一群遇到經濟緊急情況的人。我敢肯定,其他壓力源也起著重要作用。

惠特克:你這樣做多久了?

範托什:五年。

Whitaker:你喜歡住在費城嗎?

範托什:我愛這座城市,我愛它。

Whitaker:而且你很穩定,沒有任何問題。

範托什:我做得很好。然後我開始在全國范圍內參與,因為我們組織了全國會議。我們中的許多人被要求去華盛頓特區參加委員會並作證。我最終與 Tipper Gore 和其他人就無家可歸問題機構間委員會進行了接觸。然後我加入了一個國家諮詢委員會,我邀請了其他具有行為健康護理和無家可歸背景的人與我一起參與。那時我被國家蟲咬了。

我還在 Project Share,然後當我從 DC 或國家賽事回來時,我也做了一些諮詢工作。我們獲得了很大的自由,我們有機會在公開會議上發言,讓其他人做我們正在做的事情。

我喜歡做街頭外展,相信我。在那項工作中,我使用了組織技能來將人們聚集在一起並實現變革。當我在 OATS 項目時,我們進行了示威,我們被捕了,在那五年期間發生了很多事情。但我發現自己更傾向於政策工作。我只是喜歡它,而且我是一個優秀的作家,所以擁有這些技能並喜歡它很重要。

之後,我在馬里蘭州、醫學院和州精神衛生部門工作,從事政策工作。

惠特克:你試圖制定什麼樣的政策工作?

Van Tosh:大學給了我一個項目來記錄同齡人提供無家可歸服務的質量和好處,以及對系統的影響。我早期寫的一篇論文叫做為變革而工作。他們最終要求我做其他事情。我寫了簡報。我參加了會議。我經常去華盛頓。

Whitaker:作為馬里蘭大學的代表。

Van Tosh:大學裡有一個中心叫做心理健康服務研究中心。我是該中心真正的政策分析師。

在某個時候,該州要求我寫一份報告,在州一級創建一個消費者事務辦公室。這就是我認識代表州精神衛生部門的全國協會的人的方式。我參加了他們的會議,並因此獲得了美國國家心理健康項目主任協會 (NASMHPD) 消費者事務聯絡員的職位。

這是我帶來很多同行參與國家舞台的地方。我參與了將更多的聲音帶到桌面、會議和麥克風。此時還有其他人在做同樣的事情,將同行的聲音引起了全國的關注。

Whitaker:這是新事物,在政府高層擁有同儕的聲音。

Van Tosh:這很令人生畏,但也很鼓舞人心。我記得感覺很振奮。我還記得感到非常沮喪,因為你也知道你做得不夠,還有很多事情要做。否則你會開始發現我們確實需要進入其他房間,而我們卻不在那裡,因為我們正忙於互相爭吵或發生任何事情。

惠特克:勞拉,當時你正試圖在政治層面做出改變。你想看到什麼發生?

範托什:我在尋找一些東西。. . 但我想我真的只是對讓人們談論這些問題感興趣。人們對這些問題談論得不夠多。我們快點做點什麼,但我們並沒有真正辯論它們。例如,我們沒有關於為什麼要進行非自願治療的智力對話?我們需要做什麼才能讓它停止?你知道,沒有足夠的時間進行討論。

我想我一直在尋找一種更大場所的宏表,人們可以在其中這樣做,進行討論並提出解決方案。他們讓我為此目的啟動了一個名為“心理健康政策圓桌會議”的項目,該項目仍然存在。

Whitaker:如果你回顧你在 NASMHPD 的時光,你認為你成功地改變了一切嗎?

範托什:我想我是,但我一個人。我是唯一的員工。有時我覺得有點污名化。我經常覺得自己像一條離開水的魚。我覺得我並不總是很開心。然後我的這段關係在 10 年後破裂了,當我在 NASMHPD 工作時,我最終真的崩潰了。那是在 1996 年。

惠特克:你住院了?

範托什: 我在坦帕市中心住院。我遇到了大麻煩。我正在度假。

Whitaker:你是非自願犯下的?

Van Tosh:我住的每一家醫院都是非自願的。

Whitaker:這是你第一次住院後第一次住院嗎?

範托什:沒有。當我 19 歲時,我不由自主地投身於西雅圖。當時我無家可歸,我停止服藥,我和一個島上的男人住在一起,我們正在做速度和不同種類的大麻,結果我在一場房子裡著火了。我差點死掉。我不得不從窗戶跳下去,最後住進了州立醫院。

當我知道我將在該領域工作時,我就在那裡。那太差了。這是一個你將人們限制一周的地方。它只是非常非常古老,生鏽和怪誕。這個地方很醜。你知道,這不是人們康復的地方。人們坐在地板上。我經常坐在地板上。

Whitaker:聽起來像是 1930 年代精神病院的場景。人們被大量吸毒?

範托什: 我想大部分情況下,我真的不知道。我最終找到了離開那裡的路,坐在她門前的社會工作者辦公室的地板上,關著門,等她每天來上班,讓她帶我出去。這就是我所做的。

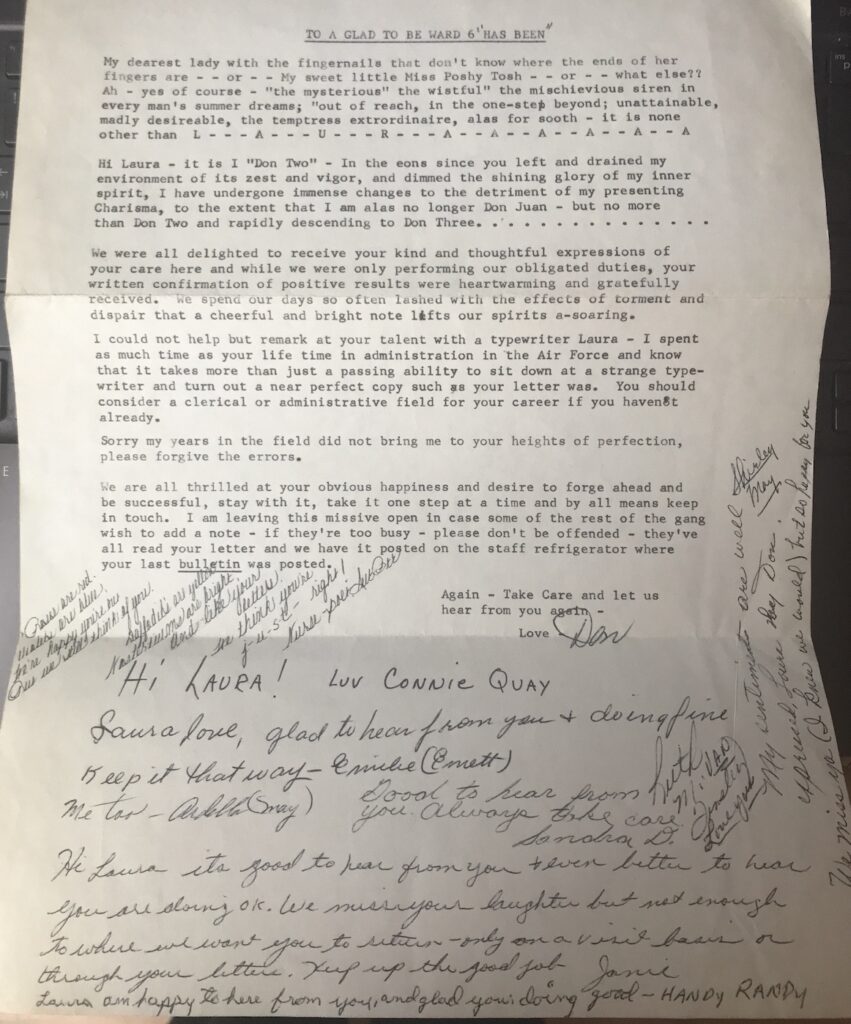

順便說一句,這是一個感人的苦樂參半的問題。我曾經寫過在那里工作的人。我越來越喜歡他們,我給他們起了名字。他們可能看起來很像,我給了他們一個他們長什麼樣的名字。

還有夜班,這群人,他們會坐在一起打牌,他們會讓我進來坐在那裡,或者他們會從冰箱裡拿點東西。他們會拿出一個小餅乾給我。他們變得像我的朋友一樣。我離開後給他們寄了信。我還有一封他們回信給我的信。它的標題是“To a Ward 6 Has Being”,然後他們每個人都寫了一張便條。他們用我給他們的名字簽了名。

惠特克:這是一個感人的故事。

Van Tosh: 25 年後,我在同一家醫院工作,在那工作期間,我一直把那張紙條放在書桌抽屜裡。

Whitaker:96 年你住院的時候,你住院時間長嗎?

範托什:那很糟糕。在一條繁忙的街道上,我在黃線中間被警察攔住了。

我在凱悅酒店租了總統套房。我帶了幾乎所有的衣服。我以前在工作中經常打扮。我帶來了我永遠不會穿的華麗衣服,因為這是佛羅里達州坦帕市,而且我帶來了冬裝。所以這真的很糟糕。我被帶到一個緊急地點並受到限制——這被稱為登機。登機是他們沒有給你一張床,但他們把你限制在走廊裡。

然後我被帶到某個地方的一個為期 90 天的封鎖設施。我真的不知道我一直在哪裡。我在那裡被男性病人強奸了兩次。我被另一個用棍棒打我的病人擊中了頭部。我的眼鏡被毀了。

當我在那裡時,NASMHPD 最終在坦帕舉行了一次會議,因此 NASMHPD 的首席執行官和工作人員到醫院探望了我,我什至無法說話。他們給了我很多藥。我顫抖著,我徹底崩潰了。我知道我是睜著一隻眼睛睡覺的。

沒有控制。然後有一些事情,比如,在其中一個人強奸了我之後,他最終被關進了一個隱蔽的房間,他們有閉路電視和聲音。他們會把音量調大,這樣我們的病人就可以聽到他的哭聲。

我剛到那裡時,他們把我關在同一個密室里四天,然後才放我出去。當他們打開門時,我就像一灘汗水,因為我一直在敲金屬門。那是一種折磨。

只是我去過的最噁心、最噁心的地方。在我在那裡的整個過程中,我從未如此害怕過我的生活。沒有性病測試。沒有任何形式的諮詢。他們知道發生了什麼。他們不在乎。

那是一個他媽的馬戲團。好久沒用過這個詞了。但這真的,真的很可怕。有一段時間我是一團糟。我媽媽來了,把我從那裡救了出來。即使在我下飛機後,他們也不得不讓我平靜下來才能上飛機,因為我無法停止過度換氣。我呼吸困難。

Whitaker:你回去為 NASMHPD 工作了嗎?

範托什: 我兼職工作。順便說一句,當我回到 NASMHPD 工作時,國家同行領袖丹·費舍爾在我的康復中發揮了作用。

法院命令我去門診治療。有一天我們最終去吃午飯,當我和他一起走回節目時,丹說,你知道,你真的不必去那裡。我覺得我必須這樣做,但技術上我沒有,我轉身並沒有回去。我很好。第二天我就回去工作了。

Whitaker:在接下來的八年左右,你回去工作,做諮詢工作。是什麼讓你在 2005 年來到西雅圖?

範托什: 真的,厭倦了華盛頓特區,認為我已經準備好與家人親近了,因為安迪菲利普斯給了我一個獨特的機會。

他最終關閉了馬薩諸塞州的一些醫院。他是個很棒的人。他打電話給我說,我聽說你在馬里蘭州所做的工作,幫助人們離開州立醫院。你願意來西部州立醫院為我工作嗎?

我花了一段時間才把它纏在我的頭上,因為我作為病人去過那裡,我不確定我是否能應付。但我認為這是一個新的開始,是一個機會。

惠特克:你在西部做了什麼?

Van Tosh:我是第一位消費者事務總監。以前沒有人在州立醫院做過這樣的工作。我在高層管理。我的辦公室就在安迪的旁邊,因為我忙於做我的事情,所以我從來沒有坐過。我現在和他有聯繫。他是個好朋友。

惠特克:你在那裡的工作是保護人們的權利並幫助他們擺脫困境嗎?

Van Tosh:他們有一個病人宣傳部門。我真的不想為其中的一些煩惱,因為這對我來說太過分了。我的工作是幫助將同行的聲音插入管理。我是執行委員會的成員。我幫助改變了那裡的政策,特別是關於隔離和限制的問題。

我確實做了很多患者對患者的工作,幫助人們指導他們的治療團隊。我會和那些受到限制的人坐在一起問,我們現在需要這樣做嗎?我們可以放過這個人嗎?我組織了教育活動。我的工作是讓耐心的聲音參與做出這些改變。

我一直這樣做到 2009 年,然後我在俄勒岡州立醫院獲得了一份工作。

Whitaker:那是你遇到 Bob Nikkel 的時候。

範托什:鮑勃把我帶到了那裡。這與我在東海岸的工作相似,被稱為對等橋接。在那之後,我最終在州心理健康部門工作,然後在俄勒岡州東部的一個地區行為健康組織工作。

那是我脫離鋰的時候。我正處於某種需要免費醫療的狀態。我也有肝臟問題。我的肝酶嚴重失控。這是在 2011/2012 年。

Whitaker:我記得我認識你的時候,你已經脫離了鋰電池。你告訴我,這就像重新回到 17 歲的自己。

範托什:是的。在這一切發生的同時,我正在經歷一種精神上的覺醒。我去了紐約州北部的一座修道院,一直待在那裡,直到他們讓我離開。我在一周的靜修之後待了很長時間,我完成了所有這些任務——我在打掃、我在打掃、我在做飯,但就像,對不起,但你真的不屬於這裡。

我最終也失去了在行為健康組織的工作。他們是很棒的人,但那段時間我停藥了,我每天要開車數百英里才能得到這份工作。這只是你在哥倫比亞河沿岸幾個小時以來最華麗的一次駕駛,而我正在經歷這種空靈的事情。那絕對是某種精神病。

我最終無家可歸。我從 2012 年到 2014 年住在婦女收容所,最後我也住在塞勒姆的街頭。我在無家可歸時多次被捕。

Whitaker:流浪之類的?

範托什:睡在公園的長椅上,是的。

Whitaker:是什麼讓你走出了那個困難時期?你是怎麼擺脫的?你回去鋰了嗎?

範托什: 我不由自主地去醫院,我不建議這樣做。但我在綜合醫院的精神病房,他們基本上讓我睡覺。這顯然比公立醫院好,然後我在 30 天后出院,他們基本上說,你想去哪裡,最後我得到了一張火車票,然後回到了尤金。那是我以前住過的婦女收容所。這已經足夠體面了,我過去常常騎自行車去拜訪大衛(奧克斯)。在他發生事故後,我幫助他在他家建造了一個坡道。我有一把鏟子。. . . Habitat for Humanity 實際上建造了坡道,我是一個幫手。我在社區裡做的事情,我和大衛和黛博拉保持聯繫,我會去他們家拜訪他們。他們有幾次我參加的聚會,

惠特克:你確實是。

範托什: 然後我最終離開了尤金。2015 年 1 月,我與母親取得聯繫,然後我搬回了西雅圖。那時我正在服用鋰,但我也在服用其他藥物,Zyprexa,我不記得其他的一切了。我最終產生了一些非常強烈的副作用。但是當我來到西雅圖時,我目前的醫生最終讓我停止服用這些藥物,只讓我服用鋰。

我因殘疾而獲得批准,這就是我的罰單。. . 我現在有一套我能負擔得起的公寓。我住在一座全新的大樓裡。我覺得我得到了祝福。我在一個社區,一個非常多元化的社區,叫做中央區。

惠特克:勞拉,你告訴我你最近再次停止服用鋰,現在只服用小劑量的 Rexulti。

Van Tosh:4 月 15 日是我最後一次服用鋰。在逐漸變細的過程中,我開始覺得我的腦袋正在清理。我真的覺得我的頭上有云,或者我的頭上有棉花,棉花正在被解開。

我覺得我的視野更清晰,更清晰,我感覺更清晰,我覺得我可以掌握有時難以掌握的語言。哪怕只是一句話。順便給《西雅圖時報》的編輯寫了一封信,然後就發表了。我寫了四封信,都發表了。然後他們打電話給我,讓我寫一篇 Op-Ed。我還沒有寫過一篇,但他們說他們喜歡我的寫作風格。

Whitaker:這是關於殘疾還是與心理健康有關?

Van Tosh:主要是與行為健康相關的政策。

Whitaker:你已經三個月沒有鋰了。你現在感覺如何?

範托什:不幸的是,我在四月份之前因為某種原因拍了心臟 X 光片,結果發現我有心力衰竭。我的心髒病專家認為有阻塞,但絕對沒有阻塞,但我的一個腔室沒有將足夠的血液泵入血液。我現在正在吸氧以應對嚴重的阻塞性哮喘和缺氧。

惠特克:天哪,勞拉,聽到這個我很難過。

Van Tosh:我現在正在為這些情況服用幾種藥物。藥物和氧氣對我有幫助,因為我的行走更好。

我現在也有皮疹的殘留物。. . 我的皮膚有色素沉著變化。我的胳膊和腿上有斑點。我的醫生告訴我鋰是皮疹的原因。

惠特克:你認為你服用的精神科藥物是造成這些健康問題的原因嗎?

範托什:我曾經讀過“精神病患者”是如何提前 25 年死去的。我一直在質疑這一點,但還有其他原因,比如貧窮和飲食,以及與此相關的一切。

惠特克:勞拉,從精神病倖存者運動的早期開始,你就擁有了令人難以置信的激進主義生活。你認為今天的精神病患者的情況是更好,還是更糟,還是一樣?我們取得了進展嗎?

Van Tosh:激進主義在行為健康領域肯定已經消亡。現在有廣泛的殘疾運動,大衛·奧克斯、羅恩·巴斯曼、湯姆·奧林、珍妮·伯特倫和其他人都參與其中。我訂閱!

他們保持一點點指示燈亮著,但沒有起火。我認為這與我們同行運動的專業化有很大關係。獲得認證的同伴輔導員做得很好,我想小心我說的話,但從政策的角度來看,我看不到他們系統地完成了什麼。

提供服務的對等層只是添加到現有系統中。同行沒有進來改變系統。你明白我所說的嗎?

Whitaker:我認為你的分析是正確的。

Van Tosh:出於同樣的原因,我參與了一個即將啟動的聯盟。這是一個主要位於東海岸的工作組,我們正在尋找方法來組織和擴大年輕一代的信息。議程的一部分是讓我們回到一些最初的根源,圍繞種族主義、包容、多樣性和去機構化,甚至是非強制性的危機應對。我什至很高興能和他們一起待在房間裡,因為他們還年輕,他們精神抖擻,是的,他們很生氣,他們想為此做點什麼。

惠特克:您畢生致力於精神科倖存者運動和創造系統性變革,確實令人鼓舞。現在最後一個問題。您從事政策工作多年。您推薦的一項政策是否已經頒布,讓您感到特別自豪?

範托什:我要說的一件事讓我真正感到非常自豪的是,我知道我不是一個人做的,那就是奧姆斯特德的決定。那是最高法院的裁決,顯然我不推薦自己。

惠特克:1999 年奧姆斯特德的裁決指出,根據美國殘疾人法案 (ADA),隔離殘疾人是一種非法歧視。你是通過什麼方式參與到實現這一目標的?

Van Tosh:這是隨後發生的一系列事件的一部分——無論你稱之為失敗還是成功——“去製度化”。我認為這是去機構化的自然發展。在那段時間裡,我寫了很多關於這方面的文章,主要是在國家層面向人們解釋這項法律的重要性,這是在裁決頒布之前。然後在它頒布之後,我做了很多宣傳。我以 Bazelon 中心為指導做到了這一點,這確實是這方面的領導者。

我認為就同儕運動而言真正重要的另一件事是有兩個原告,伊萊恩威爾遜,後來去世了,還有路易斯柯蒂斯。了解他們的生活,了解他們是誰,這非常重要。他們是兩名患有智力障礙(現在稱為智力障礙)的女性,她們被困在佐治亞州的一家精神病院,案件就是建立在她們身上的。他們試圖出去,但不能。

這對他們來說真的是一種情感聯繫,即使我從未見過他們,並且真正提出了我們有這兩個人站起來說:“不,我們想離開這裡,並且我們想提起這個案子。” 我需要非常清楚,確實有高層人士在推動這個案子向前發展。我是一個初級水平的人,為案件對我們所有人的影響的癥結助威。

我在政策方面所做的另一件事是,我在 90 年代初在馬里蘭州組織了一場反對強迫治療的示威活動,並且實際上有照片。現在有一本書正在寫這方面的內容。你知道菲利斯藤嗎?這本書的封面是我在那次演示中對著擴音器說話的照片。“為康復而戰——積極分子的精神衛生改革史”將於今年晚些時候出版。

除此之外,我會說,我教育人們並創造了一種方法來教人們為什麼我們將人們帶出醫院很重要。並不是人們康復了,而是最好的康復場所是在社區中。這就是為什麼奧姆斯特德決定很重要的原因。

我的目標一直是關於這個,它一直是關於人的自由,不僅僅是擺脫束縛,而是創造自己生活的自由。