詹姆斯·摩爾-2022 年 7 月 13 日

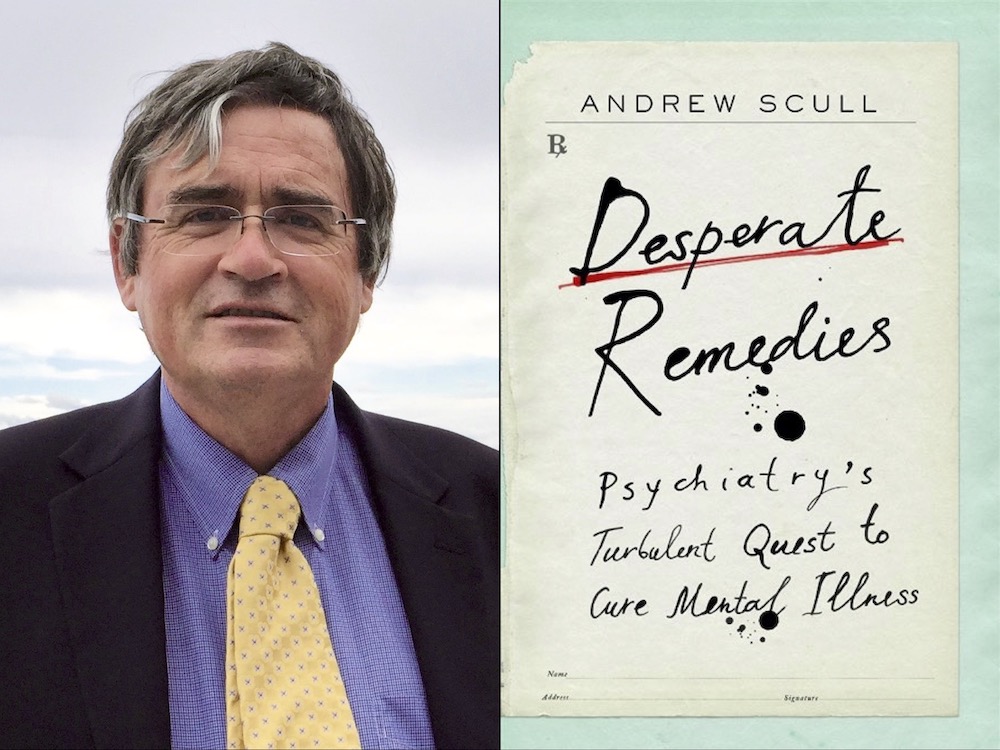

今天你的客人是社會學家和作家,安德魯斯卡爾博士。安德魯是加州大學聖地亞哥分校的社會學和科學研究教授,並因對醫學史的終生貢獻而獲得羅伊波特獎章,並因對精神病學歷史的終生貢獻而獲得埃里克·T·卡爾森獎。

作為十幾本書的作者,他的作品已被翻譯成 15 多種語言,並獲得了古根海姆基金會、美國學術協會和謝爾比卡洛姆戴維斯歷史研究中心等機構的獎學金。

在這次採訪中,我們討論了他的最新著作《絕望的補救措施:精神病學治療精神疾病的動盪探索》,該書由哈佛出版社於 2022 年 5 月出版。

編劇兼小說家德克·維滕伯恩 (Dirk Wittenborn) 將這本書描述為“一部引人入勝的編年史,講述了錯誤的科學、虛假的承諾、傲慢、貪婪以及對精神障礙患者福祉的令人震驚的漠視。一個雄辯的、精心記錄的、清晰的呼籲變革。”

下面的音頻已經過編輯,以保證長度和清晰度。在這裡收聽採訪的音頻。

詹姆斯·摩爾:您是加州大學社會學和科學研究的傑出教授,您的許多著作似乎在探索精神病學歷史和精神錯亂的文化史方面有著相似的主題。您是如何對研究瘋狂產生興趣的?

Andrew Scull:我在 1970 年代初開始在該領域工作,那時,我不得不說我並不打算將其作為我的職業。我想我會寫一本關於精神病學的出現和同時將精神病學作為一種職業在維多利亞時代的英格蘭建立的書,我懷疑我會朝著完全不同的方向前進。

在我第一次接觸該領域時,我遇到了幾本書,這些書引起了我的廣泛關注,我被引導到該研究領域。其中之一是大衛·羅斯曼 (David Rothman) 的書《庇護的發現》( The Discovery Of The Asylum ),該書講述了美國庇護製度的創建,並提供了一種非常種族中心主義的觀點。這很像是我已經傾向於懷疑的美國發現。另一本書非常有名,與我的一本書《文明中的瘋狂》的書名相呼應,但那是米歇爾·福柯的書,被翻譯成《瘋狂與文明》的縮寫形式。

當我第一次接觸那本書時,福柯並沒有像幾年之內那樣成為國際崇拜的大人物。他顯然在法國知識界非常重要,但對於一個法國知識分子來說,在一系列學科中產生福柯那樣的影響是相當不尋常的。閱讀這兩本書讓我確信這是一個相當重要的知識主題,在當時的英國舞台上沒有任何可比的東西。

那真的是我興趣的開始,然後我移民到美國,我認為這是做博士工作的短期基礎。事實證明,我的職業生涯始於美國,除了在英國的一段時間外,一直在那裡繼續。

當我試圖找到一份工作時,美國學術生活中的一個慣例就是你四處走動並展示你研究的盆栽歷史。在這種情況下,我試圖在社會學系找到一份工作,談論維多利亞時代的瘋狂改革,這是一件相當奇怪的事情。但是當我四處走動並進行這次演講時,我的社會學同事對我所說的內容幾乎一無所知,他們會說,“好吧,你不高興他們現在關閉這些地方嗎? ” 或“當前環境發生了什麼?忘掉那些有 100 年曆史的東西,現在就告訴我們吧。”

我一直沉浸在庇護檔案和關於精神錯亂的醫學文獻中,以至於我真的不知道,我認為“這是一個非常有趣的問題”。真的是這樣嗎,因為已經投入了大量的社會和智力資本來創建這些機構,為它們辯護,為它們辯護,並說服人們,它們是對嚴重精神疾病的適當反應。我認為我應該對此進行調查,我做到了。

我從 19 世紀倒退到 18 世紀,做了很多關於家庭和病人如何引起瘋狂醫生(現代精神病學的前身)注意的工作。我進入了 20 世紀初,那是一個非常未開發的領域。其他一些人也加入進來看看維多利亞時代的庇護所,但幾乎沒有人真正關注過 20 世紀。

當我開始這些研究時,我遇到了諸如腦葉切開術之類的事情,我遇到了局灶性敗血症以及可以通過切除人的內臟來治愈精神疾病的想法。我認為我真的應該寫一本書,叫做《絕望的補救措施》,而且我已經記住了這個標題。那時,我的注意力集中在 20 世紀的前三四年,當時這些恐怖事件發生在被囚禁的精神病人身上。在此過程中,我寫了許多其他東西,但只要有機會,我就會不斷回到那個話題並進行研究。

由於精神病學在 1980 年代和以後再次轉向生物還原論,我需要談談這個。為什麼會這樣?結果是什麼?這個故事的一部分是在二戰後不久主導美國精神病學的精神分析學的崩潰。部分原因是藥物革命,精神藥理學的發現支持了這種治療精神疾病的趨勢,這些東西看起來像是主流醫學用來治療其他類型疾病的東西。

另一方面是試圖為這場生物革命提供理論基礎。那是再次回到研究精神疾病的遺傳學和神經科學的興起,它們出現在 60 年代末和 70 年代,並且在學術精神病學中已經成為一種主導力量,而不是人們所理解的。實際上在戰壕里處理精神疾病的人最多。

這需要大量閱讀,對這些問題進行大量思考,最終當我閱讀文獻時,很大程度上無法理解精神科醫生標記為精神分裂症、雙相情感障礙、重度抑鬱症的任何事物的病因。這些東西沒有生物標記。當您查看遺傳學時,它實際上傾向於破壞這些是可分離條件的想法。至於神經科學,對我們大腦這個極其複雜的東西的理解已經取得了進展,但據我所知,這些在臨床上沒有任何進展。

摩爾:許諾很多,但結果並不多。

Scull:精神病學在其歷史上一次又一次地提供期票,它或多或少地羞辱了每一張票。這並不是說沒有一些運動和一些進展。我並沒有完全摒棄毒品,儘管我高度批評有一個龐格羅西式的描述他們有多大好處的方式。這是一個非常複雜的情況,事實上,對於許多精神病患者來說,這些藥物根本不起作用,而且它們常常有可怕的副作用。

在我看來,需要更平衡地看待它,我一直這麼認為,部分原因是我認識一些人,他們變得非常嚴重,並且在一個案例中自殺了。我不是否認精神疾病的現實及其造成的痛苦的人。正如我的一位朋友和精神病學歷史學家同事邁克爾·麥克唐納(Michael McDonald)所說,他說:“對於患有它的人來說,瘋狂是最孤獨的痛苦,對周圍的每個人來說都是最多的社會弊病。當人們變得嚴重抑鬱或產生幻覺並懷有對世界的錯覺時,產生的問題不僅是個體患者的問題,而且最重要的是,如果他們有家庭問題,對於更大的社區來說,這是無法逃避的。”

關於精神疾病的一件事,我認為幾乎是歷史上的普遍現象,我不敢說,但我認為研究了從古希臘、巴勒斯坦和古代中國到現在的一切,我可以說它被污名和排斥所籠罩。這加劇了精神障礙帶來的任何問題,是一個似乎無法逃避的真正問題。不僅如此,以一種奇怪的方式,對精神疾病本身產生的恥辱感也粘在負責治療它的人身上,或者那些不是偶然來治療它的人身上。在所有醫學分支中,精神病學是最受鄙視的分支之一,我們對此高度懷疑。

沒有抗心臟病學,但有抗精神病學。當然,問題在於精神病史提供了太多證據,證明其中一些譴責是值得的。精神科醫生所做的一些事情,不僅是為了他們的病人,也是為了他們的病人,忽視他們在整個過程中的發言權,真的很令人不安。

當我研究絕望的補救措施時,作為一名歷史學家,有一種奇怪的事情,你會發現非凡的故事,你可以根據你在檔案中發現的東西來講述這些故事。例如,發現美國領先的腦葉切除術專家沃爾特弗里曼(Walter Freeman)通過手術與他的患者交談並記錄了他們。我在書中復制了其中一份抄本。一方面,你會說,“哇,這是很棒的材料。” 在硬幣的另一面,你會說,“我的上帝,這個人是什麼怪物。”

在他戰後採用冰錐切除術之前,它在腦葉切除術的早期階段的工作方式是,他們會在局部麻醉下進行。你會完全清醒,他們會在你的頭骨上鑽孔,就像牙醫在你的牙齒上鑽出 10 倍壞的牙齒,然後他們用黃油刀切開你的大腦。

什麼時候停止這種所謂的精密腦葉切除術?好吧,當病人變得困惑時,你會告訴他們,當他們開始迷失方向時,那就是停止手術的信號。弗里曼說,對於一個病人來說,一連串的問題,“摩根先生,你腦子裡在想什麼?” 停頓了一下,摩根先生回答“一把刀”。

我正在研究亨利·科頓,他是特倫頓的新澤西州精神病院的負責人,他認為精神疾病是你的大腦被身體各個角落潛伏的感染毒害的結果。在沒有抗生素的時代,你打算做什麼?好吧,你必須練習外科細菌學。換句話說,您必須消除令人討厭的感染。首先是牙齒和扁桃體,當這不起作用時,你會吞下細菌,它們會向下進入胃部、脾臟和結腸,對於女性來說,出於某種奇怪的原因進入子宮。你進去了,你一個接一個地丟棄這些器官,有時手術兩三次,在印刷品上承認你殺死了 30% 的人,你做了嚴重的手術,沒有受到任何指責。

事實上,您以這種方式殺死了 45% 的患者。這種情況持續了近二十年。特倫頓的拔牙和扁桃體切除術一直持續到 1960 年。我實際上採訪了一位牙醫,他為了治療精神疾病而拔掉了數十萬顆牙齒,但仍然相信這是正確的。當然,這完全是奇怪的,但這個行業,尤其是約翰霍普金斯大學的領導者阿道夫·邁耶(Adolf Meyer)並沒有質疑發生了什麼,儘管有些人懷疑科頓的結果。

但邁耶從他的一位助手菲利斯·格林納克的報告中知道,遠非治愈患者,人們接受的這種治療越多,結果就越差,他壓制了這份報告。然後,當科頓意外死於心髒病發作時,邁耶寫了一篇訃告,說精神病學界太遺憾了,如此有前途的研究路線和如此偉大的人過早地從我們中間被帶走。

你遇到這些東西,它們是一本書的好材料,但它們也令人深感不安。當我在 1980 年代和 1990 年代初做棉花的工作時,我的錢很少,我住在一個看起來有點像《驚魂記》中的貝茨汽車旅館的地方. 我讀了這些病人的報告,翻過一頁,它會說死了,我晚上回去反思我剛剛看到的東西,這讓我深感不安。我定期與在特倫頓的人的親屬聯繫。有人聯繫我說:“我的祖母在 1929 年就在那兒。我在哪裡可以得到記錄?” 我說,“好吧,當我在那裡的時候,他們在醫院的地下室。” 在新澤西的夏天,當我在沒有空調的情況下研究這個時,我和蟑螂和害蟲住在那裡,這不是很有趣。

我說,“他們在那裡,或者他們可能已經被轉移到新澤西州檔案館。” 好吧,事實上,事實證明有些醫院的記錄是這樣的。其餘的都神秘地消失了,現在沒有人可以復制我的所作所為,因為很明顯,醫院當局通過將它們扔出去對整個事情進行了消毒。每個病人都有詳細的記錄,它們不再存在。多麼奇怪的巧合。如果有人傾向於陰謀,人們可能會認為該行業會確定是時候一勞永逸地埋葬這些記錄了。

摩爾:我在閱讀《絕望的治療》和閱讀精神病學的歷史時都有過那種恐怖感,不可能不被它影響。但對我來說強烈的感覺是,當我走到最後時,我腦海中浮現的問題是,為什麼精神病學作為一門學科似乎如此容易受到時尚的影響?新的身體療法被譽為巨大的進步,但它們似乎從未經受住時間的考驗。這在你關於精神病學早期階段的文章中很明顯,但今天似乎仍在繼續。我想知道你的研究告訴了你什麼?

Scull:嗯,絕望的治療作為一個標題有一種模棱兩可的含義,當我們談論一些極端的事情時非常明顯疾病或用巴比妥類藥物使他們長時間昏迷,然後用胰島素。這裡發生了什麼?

我認為,如果我們回顧一下庇護所誕生的悠久歷史,它試圖將精神病患者從監獄、監獄、閣樓和囚禁他們的豬圈中解救出來。它是在一個極端樂觀的時期推出的,當時世界正在發生巨大的變化。交通、運河、鐵路、市場開放、工作發生巨大變化,人們的日常生活也在發生變化。人性似乎是可塑的,環境似乎很重要,似乎是我們可以控制的。在英格蘭的約克靜修會之後,第一批機構被稱為靜修所,或對該術語具有非常積極意義的庇護所。

摩爾:避難所,意思是。

Scull:對,這是一個避難所。它後來獲得了可怕的含義,但一開始,這是非常樂觀的,美國正在提高治愈率。早期的精神病學,他們還沒有稱自己為精神病醫生,他們稱自己為醫學總監,這暴露了他們的權威來源於什麼。我們將治愈 60%、70%、80% 甚至更多的患者,只要他們來得快。

但實際治愈率更像是 30% 或 40%。當我說治愈時,這些人經過一些喘息和照顧,能夠以某種表面上的能力應對日常生活,但這些人在每年的攝入量中留下了很大一部分。

隨著時間的推移,簡單的數學意味著幾件事。首先,機構被迫大規模發展壯大,20世紀初,30、40個病人的機構變成了1000個、5000個,甚至10000個。當然,一旦您擁有如此規模的不受歡迎的人的倉庫,個人護理實際上就變得不可能了。

這是一個結果,另一個是庇護所的形像變成了一個你去但你沒有出來的地方。這有點不正確;在每年的攝入量中,確實有一部分確實在前 12 個月內出現,但如果這沒有發生,你就去了戈夫曼所說的一個可愛的委婉說法,“連續治療病房”,或者沒有治療病房。這意味著精神病學有一個巨大的問題:如何解釋似乎是倒退而不是進步的巨大失敗。

最初的反應是責怪受害者。這是精神病人的錯,因為他們在生物學上有缺陷。在 19 世紀下半葉,進化思想變得越來越普遍的時代,這些人是進化逆向運行的一群人。他們是墮落者,他們是道德麻風病人,他們是失去人性的人。最好的辦法是把它們鎖起來,否則,它們會不受控制地繁殖,我們的下一代會有更多的瘋子。

這就解釋了為什麼該行業未能治愈他們是一件好事。你不想讓他們在世界上複製他們有缺陷的那種,那麼還有什麼可以做的呢?20世紀初美國的答案是扼殺牠們的繁殖能力,然後你也許可以釋放它們。強制絕育法出現在現場,最終,1927 年美國最高法院審理了一起案件,即巴克訴貝爾案,該案涉及一名年輕女子違背自己的意願進行絕育。最高法院在首席大法官奧利弗·溫德爾·霍姆斯 (Oliver Wendell Holmes) 以 8 比 1 的投票結果作出裁決,美國一位偉大的法學家說,是的,該州對此有著強烈的興趣。三代白痴就夠了,他們其實可以做到這一點。

加利福尼亞成為當時實際進行這些事情的領導者,並一直這樣做到 1960 年。納粹採用了加利福尼亞的法律。斯托克頓州立醫院的院長,我可以補充的一位女性,吹噓說,正是她所在州的法律指導了納粹對他們進行絕育手術。在自由民主國家,有一些制衡,有絕育的反對者,有一些限制,而在納粹德國,則沒有。

然後,到 1930 年代末,希特勒和他的親信認為,正如他所說,這些是“無用的食客”。他們只是在消耗資源,他們不會變得更好,所以殺了他們,殺了他們。在大多數領先的德國精神病學家的積極參與下,他們開始向他們開槍,然後毒氣室技術出現了。他們殺死了大約 100 萬病人中的 25 人,然後他們收拾好設備,與工作人員一起將其轉移到死亡集中營因為現在他們已經想出瞭如何去做。精神病患者是最終解決方案的第一批受害者。

做寄宿管家,只是收容精神病患者或給他們絕育,與那些希望被視為從事治療活動的人坐在一起不舒服。在確定精神疾病植根於身體之後,另一種前進的道路是說“好吧,也許生物學可以引導我們走向治愈。” 然後發生的事情是雄心勃勃的男人——而且在這個時代主要是男人——開始了一系列的實驗來試圖解決這個問題,絕望無處不在。家庭迫切需要做點什麼。在某些情況下,如果患者保留了一些代理權和發言權,他們也會非常絕望。

當精神病人被關在精神病院裡時,他們被雙重意義上的關起來了。他們顯然是被監禁了,但他們的聲音卻被閉嘴了。他們說什麼都無所謂,因為那是他們瘋狂的產物,所以可以無視。這是一場完美的風暴,它允許對無助的人進行任何數量的干預和訪問。通常,即使家人被要求給予許可(這不是常態),他們也會欣然給予。畢竟,權威人士告訴他們,這是他們讓親人恢復理智的最佳機會,即使他們去了別處。例如,耶魯大學的約翰·富爾頓 (John Fulton) 是美國領先的腦生理學家,如果有人諮詢過他,他會告訴他富有的諮詢者,“是的,你應該接受腦葉切開術。”

哈佛有一個非常活躍的腦葉切除計劃。哥倫比亞有一個積極的項目,耶魯大學有一個積極的項目,賓夕法尼亞大學杜克大學——所有這些主要的醫療中心到 1950 年代,也就是手術到來後的 20 年,仍然在告訴人們這是解決方案,而且確實在說我們不應該等待,我們應該行動。如果有人在六個月或一年內沒有好轉,那就是我們應該進行腦葉切除術的時候,不要等到他們惡化,因為那時幾乎為時已晚。

摩爾:情況變得更糟了,不是嗎?我很震驚地在書中讀到,他們不僅對人們進行了腦葉切開術,而且如果他們沒有看到他們預期的腦葉切開術的結果,他們就會對那個人進行多輪 ECT,以試圖從失敗的腦葉切開術中得到回應.

Scull:當然,否則弗里曼經常會操作兩次,甚至三次。他在手術後大約五六天的時間裡這樣做了,因為正如他解釋的那樣,普通病房裡這些吵鬧的精神病人真的很吵,而且他們負擔不起太久的住院費用。所以如果你沒有得到結果,你就回去再做一次。

此外,我在進行過程中發現的一件事是,在許多這些絕望的補救措施中,女性被優先挑選出來。腦葉切開術也是如此。統計數據顯示,60% 到 80% 的病例是女性。女性的大腦有一些明顯不同的東西,這就是當時的推理方式。

另一件事是,弗里曼願意為年僅四歲的孩子進行手術,並確實表示孩子的大腦會受到更大的傷害,孩子可能會成為家裡的寵物。

大約 15 年前,我拍了一部 PBS 紀錄片,名為The Lobotomist關於弗里曼,我認為這是對弗里曼的粉飾。我真的把他當成怪物。該計劃的其他參與者之一是弗里曼最後的腦葉切除病例之一。1954 年,他差點在喬治華盛頓被踢出局,然後他向西搬到了灣區,並在私立醫院恢復了腦葉切除術。這是一個11歲就被切開腦葉的年輕人,名叫霍華德·杜利,父母離異,父親再婚,繼母覺得這個11歲的孩子很蛋疼。毫不奇怪,他們對新形勢感到不滿。她的解決方案是將他帶到弗里曼並進行腦葉切除術。腦葉切除術,因為它涉及對大腦的直接攻擊,可能是這些干預措施中最可怕和最引人注目的。

精神疾病的心理治療,如今往往是認知行為療法 (CBT) 的一些變體,在很大程度上超出了醫學的範疇。臨床心理學戰爭之後的出現在這方面發揮了重要作用,因此管理式醫療也是如此。

在美國,我們支付醫療和精神科護理費用,人們已經習慣了。但保險公司發現 CBT 是一個便宜得多的選擇。與精神分析不同,它旨在抑制症狀,而不是治療精神分析師聲稱的症狀,這些症狀象徵著一種潛在的、更複雜的心理現實。總的來說,臨床心理學家現在提供心理治療作為一種治療方法。這是一個高度女性化的職業,作為一名社會學家,我知道當你看這些工作時,那些以女性為主導的工作往往報酬較低。當然,臨床心理學家不會要求與精神科醫生相同的費用,如果他們這樣做,保險公司不會支付他們。

唯一的例外是一小群在大多數情況下仍堅持精神分析的精神科醫生,他們接受沒有保險覆蓋的患者,這當然意味著它是一個只為非常富有的人提供的非常小眾市場,因為還有誰可以支付這筆費用?

摩爾:在本書的早期階段,即庇護期和軀體“治療”中,治愈被大量提及。“我們可以治愈精神疾病,我們有所有這些新的治療方法。” 但是當你進入本書的後半部分時,精神病學的現代史,治療從畫面中消失了,它更多地是關於症狀管理。我想知道你認為是什麼導致了這種轉變?我們不再談論治愈“精神疾病”,我們談論的是管理這些疾病。

Scull:我認為這在很大程度上反映了精神科醫生可以為他們的病人做的事情的局限性。1950 年代初期,新一波藥物意外出現。我們談論的是抗精神病藥物,如 Thorazine 和第一代抗抑鬱藥,或者我們談論的是所謂的次要鎮靜劑,Miltown、Valium、Librium 之類的東西。早期有關於治癒的討論,但越來越明顯的是,事實並非如此。

這些藥物不是精神科青黴素,離它很遠。它們充其量只能控制一些症狀,我強調一些人們抱怨的症狀,正在遭受痛苦。

例如,關於“精神分裂症”,我把這個標籤放在引文中,因為正如精神病學研究所的 Robin Murray 最近所說,他認為在 10 年內這種診斷將會消失,因為它的證據是單獨的條件正在蒸發。但無論如何,如果我們接受這一點,傳統上,精神科醫生會談論精神分裂症的陽性和陰性症狀。這讓我想起了腫瘤學家談論良性腦瘤的時候。我無法想像腦瘤是良性的,但我知道他們在說什麼。這不是癌症。

精神分裂症的陽性症狀,困擾人們的妄想和幻覺,對某些人來說,並非全部,但有一部分患者得到了一定程度的緩解,或者即使他們正在經歷這些,人們也不再關心他們這些藥物的作用。但在許多方面,更具破壞性的是所謂的負面影響。我們談論的是冷漠、遲鈍的社會影響、難以與人互動、思維和語言障礙、無法處理日常生活中的事務。沒有一種藥物能真正接觸到這些,所以你最多只能部分緩解症狀。

然後,當然,另一個令人討厭的秘密是,這些藥物不是免費的午餐。當您服用它們時,您正在追求各種負面影響和醫源性疾病。有些人會出現類似帕金森的症狀,有些人會變得焦躁不安,經常四處走動,這對他們和周圍的人來說都是非常痛苦的。他們患有遲發性運動障礙,可以說是早期抗精神病藥物的真正問題,四肢和麵部肌肉無法控制的運動,嘎嘎聲,那些不熟悉正在發生的事情的外行人諷刺地傾向於將其解釋為瘋狂的症狀。你遇到一個鬼臉大喊的人朝你走來,你會想,哦,有人有精神病。

摩爾:他們沒有意識到這是醫源性的,對嗎?

Scull:對,沒錯。然後,這是更引人注目的事情之一,你看看現代治療給人們留下了什麼。大多數藥物研究都是由製藥公司資助的。他們跨越國界運作。擁有數據並控制數據的唯一實體是製藥公司,他們會挑選數據。我們從訴訟和其他研究中知道這一點。

所謂的循證醫學實際上是非常嚴肅的偏向證據醫學。幾乎所有主要製藥公司都被罰款數十億美元,這也是他們退出該領域研究的原因之一。有趣的是,一項名為CATIE研究的研究由 NIMH 資助。它旨在測試 1950 年代生產的第一代抗精神病藥的比較功效。一種不再受專利保護的藥物,更便宜,易於處方,具有新的變體,被稱為第二代抗精神病藥或非典型抗精神病藥,這是一類具有不同作用方式的非常廣泛的藥物。

其中三種較新的藥物與原始藥物進行了比較。他們工作得更好嗎?有什麼影響?我認為這項研究產生了兩個驚人的發現。一是新藥不比舊藥好。他們有不同的副作用,但包括增加 30、40 或 50 磅的體重。它包括發展為糖尿病或心髒病以及一系列危及生命的副作用。但我認為那項研究令人震驚的另一件事是,67% 到 82% 的患者退出了,這取決於他們服用的藥物。他們退出的原因有兩個:因為該死的東西在他們的情況下不起作用,或者因為他們正在經歷的副作用是無法忍受的。這與我們從其他研究中了解到的情況一致。

當人們談論藥物革命時,請注意,服用這些藥物的患者中有三分之二到五分之四認為它們不能耐受或沒有幫助。我認為這是一個非常糟糕的發現。這並不是要忽視藥物有幫助的情況,但如果你是病人,它確實會引發一個非常大的警告標誌。沒有比這更好的東西了,但提供的東西很容易變成有毒的聖杯。最重要的是,從 2010 年左右開始,製藥公司宣布他們將完全退出這項業務。他們已經賺了數十億美元。他們沒有看到新藥的任何明顯的未來目標,而且他們可以讓研究人員從事更有利可圖的研究替代方案。所以這很令人不安,因為我們再次陷入了一堆,療效非常可疑的絕望療法。對某些人有效,但只對少數人有效。

摩爾:再一次,讀這本書讓你躍躍欲試的是,你期望看到從過去的野蠻實踐到神經科學和遺傳學的現代發展以及對大腦的更深入理解的巨大轉變。但實際上,治療危害的痕跡仍然存在於現代精神病學的研究方式中,儘管不那麼明顯和不那麼明顯。

Scull:是的,顯然它不像腦葉切除術那樣引人注目,尤其是當用冰錐穿過他們的眼窩時,但這些確實會持續存在。人們有時會問我,這可以重複嗎?我還不知道答案,但是當我看到像深部腦刺激,另一種腦部手術這樣的東西時,我非常懷疑。當設備製造商希望發現它們有效時,將其進行對照試驗測試,這些試驗被中止,因為結果太糟糕了。然而,關於這種宏偉的新療法的媒體報導和美國精神病學雜誌等出版物仍然有媒體報導,將其作為治療抑鬱症的可能療法,這種抑鬱症困擾著 10%、15% 甚至 20% 的美國人。

大約一年前,我在《華盛頓郵報》上看到了除了槍支暴力之外的 21 世紀美國最大瘟疫之一的案例。這是由薩克勒及其爪牙助長的阿片類藥物流行病。這是一個吸毒成癮的病人,正在接受腦部手術,持續了七個小時。這是治療成癮的神奇新藥。我的上帝。

然後是氯胺酮,Special K,一種派對藥物。人們在聚會上服用它是因為它會在短期內改變他們的情緒。如果他們不走運,就會使他們精神失常。如果他們不是,它就會消失,然後他們會再次這樣做,你就會習慣。這是某些方面聲稱的針對抑鬱症的主權新療法,即使它的科學證據很少,如果不是的話,也不存在。

迷幻藥、魔法蘑菇、迷幻藥等的新時尚。同樣,現在流行一種時尚。你可以在全國各地的輸液診所買到氯胺酮,那些習慣於治療癌症患者的人現在有了這個全新的群體,他們可以從中獲利,人們蜂擁而至。即使再一次,幾乎沒有證據支持他們。有一些,但如果你對抑鬱症進行為期 30 天的研究並且你對某人的精神狀態感到不滿,他們很可能會在短期內將其解釋為一種改善。一年或兩年後回來,讓我們看看數據顯示了什麼,我們沒有這些數據。然而,我們又來了,另一個“突破”循環。

恐怕醫學記者在這方面有很多要回答的問題。我的意思是,當引入腦葉切開術時,休斯頓郵報說它就像拔掉膿腫的牙齒一樣容易。嗯,這很簡單,但並不安全,它對接受手術的人造成了可怕的影響。我認為對這些重大突破的承諾保持警惕確實是我們所有人的責任,並揭露這樣一個事實,即沒有太多可靠信息可以支持這些通常非常激烈的干預措施。

以深部腦刺激為例,因手術而遭受嚴重、嚴重副作用的患者數量非同尋常。然而,狂熱者繼續兜售這個,我不得不說我感到震驚和震驚。

摩爾:你書的尾聲題為“精神病學有未來嗎?” 在這本書之前,您的 4 年研究告訴了您什麼關於這個問題的信息?

Scull:這是一個很難完全回答的問題。我們還沒有真正談論過它,但我在採訪一開始提到的故事之一是庇護所的倒塌以及它的推動力。它得到了政治光譜的左右兩端的支持,但出於相反的原因。它導致這裡放棄了任何偽裝的公共精神病學,並放棄了患有嚴重精神疾病的人。

沒有其他選擇,沒有庇護所,沒有嘗試滿足在市場上競爭困難的人們的社會需求。它主要不是由精神病學驅動的。它是由政治家的擔憂、預算問題和福利國家遺蹟的發展所推動的,這些遺跡為流落街頭的人們提供了一些最低限度的生存。精神病學並沒有造成這種情況,但在發生這種情況時,它在很大程度上沒有抗議。它更願意去追求較溫和的精神障礙並治療那些。

嚴重的精神病患者是對這個行業的長期指責,因為他們沒有很好的武器來解決這個問題,而且他們是非常沒有吸引力的病人。他們常常不感恩。他們經常反對發生在他們身上的事情,他們認為這是破壞性的。但同樣,他們沒有錢,所以在一個由市場主導的社會中,這些人都是走投無路的。

我們對待精神疾病的方法已經從戰後弗洛伊德主義者占主導地位的無腦精神病學轉向無腦精神病學,我們假裝,“哦,這裡沒有什麼比創傷或其他社會挫折更可能對某人變得抑鬱或變得精神病有一定的作用。” 在我看來,如果精神病學要向前發展,就必須停止認為這就是答案。

正如他承認的那樣,在湯姆·英塞爾領導 NIMH 時花費了 200 億美元。充其量應該繼續進行基礎研究,這是一個非常複雜的問題需要解決。但與此同時,我們還需要研究如何才能最好地讓這些患者及其家人的生活更容易忍受,以及我們如何能夠幫助他們避免從排水溝到廁所再到監獄再返回。

在某些方面,我們回到了庇護創建之前存在的情況,這是非常了不起的。住院環境中最大的精神病治療場所是洛杉磯縣監獄、芝加哥庫克縣監獄和紐約里克斯島。在我看來,這是對系統的控訴。

如果精神病學有未來,它必須開始認識到社會和心理層面,並繼續觀察生物學的貢獻。在某種意義上,正如我在那些書頁中所論證的那樣,這種生物與社會或心理的完全分離是嚴重錯位的。將我們定義為一個物種的一件事是,我們的大腦在我們出生時並沒有處於固定狀態。我們的大腦非常具有可塑性,它們是極其複雜的東西。我們甚至不了解果蠅的大腦,更不用說人類的大腦了。

我們知道得更多,我們了解神經遞質,但我們並不像 75 年前所想的那樣了解所有事物的電氣特性。但是我們的理解是非常原始的。我們所學到的主要是這個東西在我們的腦海中是多麼的複雜,所以,因為它是塑料的,它會對我們所處的環境做出反應。這意味著隨著時間的推移,你的大腦會吸收並被你的經歷所改變。這意味著整個身心的分離是錯誤的。

學術精神病學必須打破這一點,因為那是培養下一代的群體。問題在於,如果你在學術界,特別是在科學和醫學領域建立事業,這一切都取決於吸引資助資金。如果你有很多贈款,你幾乎可以僥倖逃脫。處於兒童精神病學和一般精神病學最高層的人拿走了製藥公司的數百萬美元資金並將其隱藏起來。當這一點被揭露時,機構給了他們一個耳光,僅此而已。

進行社會研究在政治上是非常危險的,因為你可能會說,“不平等、種族主義、創傷,這些都是至關重要的,如果我們要繼續前進,就必須解決這些問題。” 恐怕政客們不想在過道兩邊聽到這種說法。沒有辦法以這種方式建立職業生涯。你不能得到補助金,如果你得到它,它是非常有限的。而您在遺傳學和神經科學領域的同事卻“在這裡,擁有數以百萬計的人”。你可以發表很多論文,因為你可以用意大利臘腸切片來解析這些東西,這樣你就會得到很多出版物,你會在職業階梯上更上一層樓。你們是主宰一切的人。

我認為事情會變得更好嗎?他們可能會,我認為這有巨大的障礙,這是這本書令人痛苦的結局。我沒有一個幸福的結局可談,但我確實認為有一些可能性。我認為政治和學術政治和學術生涯,我相當懷疑。我有時會在培訓中與精神科醫生進行大檢查,至少他們在許多情況下開始時具有正確的價值觀。他們知道如果遇到問題,他們知道沒有針對所有疾病的藥丸,並且他們無法簡單地用藥物解決問題。我懷疑他們在練習時會筋疲力盡。

同樣,如果他們要謀生,他們必須開處方。這是唯一為他們創造收入的東西,所以他們也被困住了。即使他們在內心深處認為他們知道得更多,但他們也很難按照這些信念採取行動。

我們面臨著一個非常艱難的未來。200 多年來,有一些停滯不前的進展,許多死胡同和許多可怕的錯誤。我不確定我們是否已經完成了那些死胡同和錯誤。

摩爾:聽起來精神病學應該從純粹的醫學觀點轉向社會學觀點。

Scull:我認為兩者都有空間。對於最極端的精神疾病,那些導致人們被收容的事情,我真的會感到非常驚訝,如果其中一些沒有生物學成分,我會感到驚訝。如果這就是整個故事,我也會更加驚訝。我討厭看起來像眾所周知的自由主義者,在這裡想要一個中間課程,但在我看來,你確實不想完全放棄這種研究。但在 40 年後,沒有任何治療回報,也沒有對這些疾病的起源有了更深入的了解,不管它們是什麼,也許是時候採用一種更折衷的、基礎廣泛的方法來嘗試做事了。

與此同時,鑑於您無法提供治療,您應該找出可以做的最好的事情來減輕個人及其家庭的痛苦,因為隨著制度化,巨大的負擔落在了家庭身上。

像 NAMI 這樣的組織不是患者組織,它們是患者家庭組織,它們有點接受生物學。如果你被告知你是冷酷的父母,他們憎恨你的後代並導致他們變得瘋狂,那麼其他人會站出來說:“這根本不是你的錯,這是大腦中的化學湯,而我們有一種會影響血清素水平的藥丸,然後它們就會好起來的,“你會接受哪個?當然,你會接受那個說這與你無關的人,這不是你的錯,現代醫學已經做了一些可以緩解這種情況的事情。

它解釋了為什麼,當各州不得不應對財政危機時(它們會定期進行)預算削減,為精神病患者提供的資源通常會被砍掉。他們是最先要去做的事情之一。多年前,即 1950 年,紐約州大約 30% 的預算用於精神病院。我向你保證,紐約州當前預算的 30% 不會用於精神疾病。那麼問題來了,用什麼來代替呢?真的,這是惡意忽視。我想說的是良性忽視,但沒有什麼是良性的。它是惡意的,它是惡意的,它對人們的生活造成了可怕的影響,但是很難看出我們將如何從我們所處的那種新自由主義環境中成功前進,如果你無法在市場上競爭,那麼你太垃圾了

摩爾:您覺得還有什麼重要的事情要與聽眾分享嗎?

Scull:我確實談到了對女性的不成比例的待遇,這在種族方面也是如此,這是我們沒有提到的。您可以跨時間看到它。在南方,在內戰前建造精神病院時,黑人被拒之門外。沒有理由把錢浪費在奴隸身上。

當醫院系統在 19 世紀後期擴大時,發生了兩種情況之一;黑人病人被隔離和隔離,或者為“有色人瘋”建造單獨的庇護所。當然,分開但平等並不意味著什麼。它是分開的,好吧,但它是非常不平等的。如果白人精神病院往往是地獄蛇坑,那麼對於黑人病人來說,情況就更糟了。可以一直追溯到現在。

我們已經討論了將患者驅逐到社區而沒有真正努力提供必要的社會支持以及將患者循環送入監獄。這再次不成比例地影響了黑人,尤其是被視為明顯具有威脅性的黑人男性。例如,在洛杉磯縣監獄,該縣約有 11% 的人口是非裔美國人。在監獄中,這一比例約為 30%。在被診斷出患有嚴重心理健康問題的人中,這一比例約為 45%。你可以看到我們談論的歷史軌跡在現在再次被複製。

摩爾:謝謝你,安德魯。很抱歉,我們只能觸及本書的表面。對於聽的人,我真的敦促你去閱讀它。這很迷人。部分地方很可怕。是法醫。它談論的是故事的人物,因此不僅僅是概述,它談論的是為即將發生的變化奠定基礎的關鍵意見領袖。

斯庫爾:謝謝。這是一本非常適合所有人的書,而不僅僅是為從事心理健康專業工作的人。我們都經歷過精神疾病,無論是我們自己,我們的家人,還是我們親近的人。我們沒有人能逃脫這種苦難存在的社會後果。這本書寫得非常好,以便讓讀者深入了解這些內容,並儘可能多地幫助理解它們,盡我所能在我所擁有的空間內以盡可能全面的方式進行。我感謝所有的客氣話,我希望人們確實讀過這本書。